「ちゃんとSEO対策を実施しているのに、なかなか検索順位があがらず成果が出ない」とお悩みではありませんか?この記事では、検索エンジンで上位表示する方法を徹底解説しています。

コンテンツで上位を狙うために欠かせない基礎知識から、すぐに役立つ実践的な戦略、そして最新のSEOトレンドまで、まるごと丁寧に説明します。SEO初心者の方から、さらにレベルアップを目指す中級者の方まで、どなたにも役立つ内容を目指しました。

この記事を最後まで読んでいただければ、きっと次のような効果を実感していただけるはずです。

・無駄を省いた効率的なSEO施策で、大切な社内リソースを最大限に活用できる

・最新のGoogleアルゴリズムにしっかり対応した戦略を実行できる

・自社サイトの競争力をぐっと高めるための、具体的なアクションプランを立てられる

SEOの効果を最大限に引き出したいとお考えの方は、ぜひ最後までお付き合いください!以下の資料も無料でダウンロードいただけますので、検索で上位表示したい企業様はぜひ参考にしてください。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

・検索結果上位を目指すためには、Needs Met、E-E-A-T、UI・UXといったGoogleガイドライン準拠の考え方が大切

・サイト訪問ユーザーの利便性や満足度と、Googleクローラーへの対応の両面を視野に入れておく

・キーワード選定、コンテンツのリライトやSNSの活用など具体的な施策を紹介

・必ず役立つSEO対策ツールをピックアップ

・SEO対策で大きなポイントは「一次情報」と「サイテーション」

・生成AIには一次情報の発信は難しいため、SEOディレクターの役割が重要である

記事の監修者

藤井 慎二郎 / 株式会社オロパス 代表取締役

SEOコンサルタントとしてBtoB、BtoC問わず、1,000社以上のWebサイトをコンサルティングを行ってきた実績を持つ。経営軸の高い視座で戦略的にSEOを進めることが得意。

2014年に現在の株式会社オロパスを設立。それまでのSEO知見を活かしてSEOツール「パスカル」を開発。

検索上位表示のために知っておきたいSEOの基本

SEO(Search Engine Optimization / 検索エンジン最適化)では、検索エンジンの検索結果表示で自社のサイト・ページを上位表示させるために、様々な施策を行っていくことになります。

SEO担当者の立場では、できれば主要なキーワードは1位、そうでなくても1ページ目には入れておきたいところですよね。ただし、SEOは実施すればすぐ結果が出るというものではありません。確かな戦略を立てながら、ある程度長期的に腰を据えて行っていく必要があります。

もしSEOに対する基本理解が不足しているまま施策を進めた場合、せっかく時間やコストをかけたのに、いつまでも上位表示ができないということにもなりかねません。

そのため、SEO担当者は最新の情報を踏まえながら、常に「SEOの基本」を念頭に置いておくことが大切です。そうすることで、ホームページへの流入数も比較的増えていきます。本記事でも、まずは基本的な知識と考え方から解説します。

Google検索上位表示の重要性

なぜ、さまざまな企業がこぞってSEO対策を行っているのでしょうか?それは、SEO対策でたくさんのメリットが得られるからです。

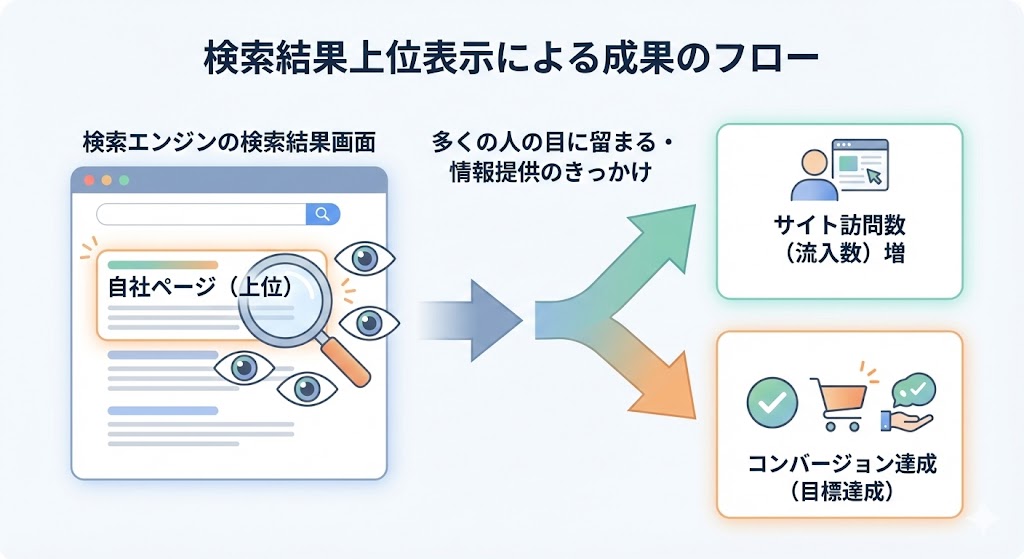

たとえば自社のサイト(ホームページや商品ページ、オウンドメディアなど)を検索結果で上位に表示できた場合のメリットを、基本に立ち返って考えてみましょう。

単純に「そのページを訪れてくれる人」が増える

検索エンジンの検索結果画面で自社ページが上位に表示されれば、それだけ多くの人の目に留まります。多くの人にきっかけの情報を与えられるということは、その先にあるサイト訪問数(流入数)や、コンバージョン達成(目標達成)にも期待できるでしょう。

たとえば、PR TIMESというサイトで公開されている調査結果では、SEO検索順位において1位の場合のクリック率は29.26%、2位の場合のクリック率は13.32%と、大きな数値を示しています。検索順位が下がると、クリック率も落ちていくのです。7位以下のクリック率まで、以下の表にまとめました。

| 検索順位 | クリック率 (CTR) |

| 1位 | 29.26% |

| 2位 | 13.32% |

| 3位 | 7.07% |

| 4位 | 2.41% |

| 5位 | 2.25% |

| 6位 | 1.21% |

| 7位以下 | 1%以下 |

参考:PR TIMES / ランクエスト「【2024年最新版】SEO検索順位別クリック率(CTR)を調査!上位表示がクリック数に与える影響とは?」

このことからも、検索エンジンを活用する人は、ほぼ上位表示だけでニーズを解決しようとするという傾向が見てとれます。皆さまもキーワード検索をした際、上位数サイトしかクリックをしないという方が多いかと思いますが、こういった傾向はデータからもいえることがわかります。

最近は多くのGoogle検索のキーワードで「AI Overviews(AIによる概要)」が検索結果の上に表示されるようになりましたが、検索上位のクリック率は高いという事実は変わりません。

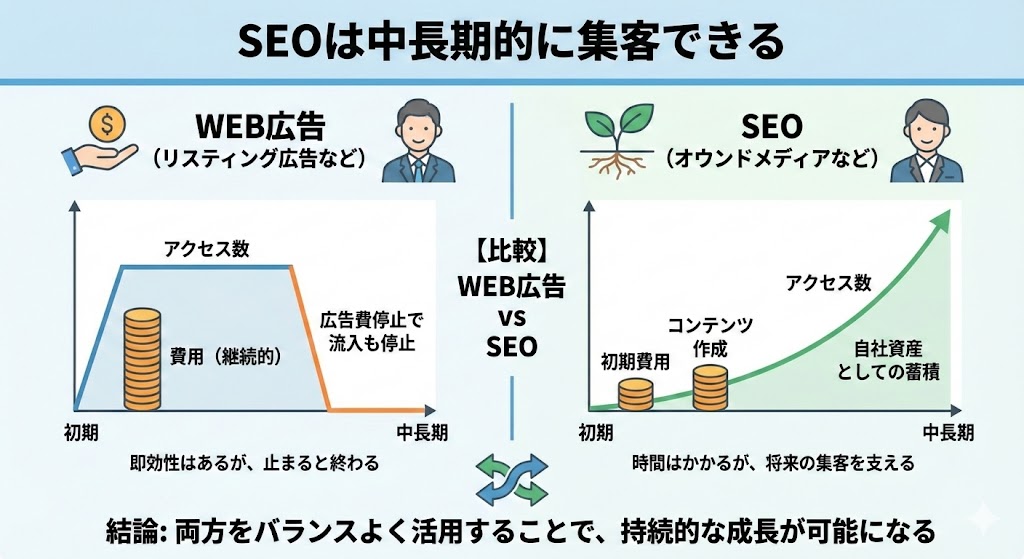

コストを抑えながら中長期的なアクセスを見込める

検索アクセスを獲得できるホームページやオウンドメディアは、中長期的にアクセスを見込め、自社の資産として活用することができます。

「黙っていても集客してくれる営業マン」といったイメージです。GoogleやYahooのリスティング広告と比べてもらうとわかりやすいですが、広告は費用をかけ続けなければ継続的な流入を獲得することはできません。

検索上位を維持できれば、自社サイトやサービスへ常に新規流入が見込めます。もちろん、検索結果の上位をキープし続けるためには、SEOの施策を継続していくことが大切です。

しかし本記事でご紹介するようなポイントを押さえ、上手にツールを活用しつつ自社のリソースでできることから実施していけば、外注やコンサルティングの費用も削減できるでしょう。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

効果的なブランディング・マーケティングを自然に行える

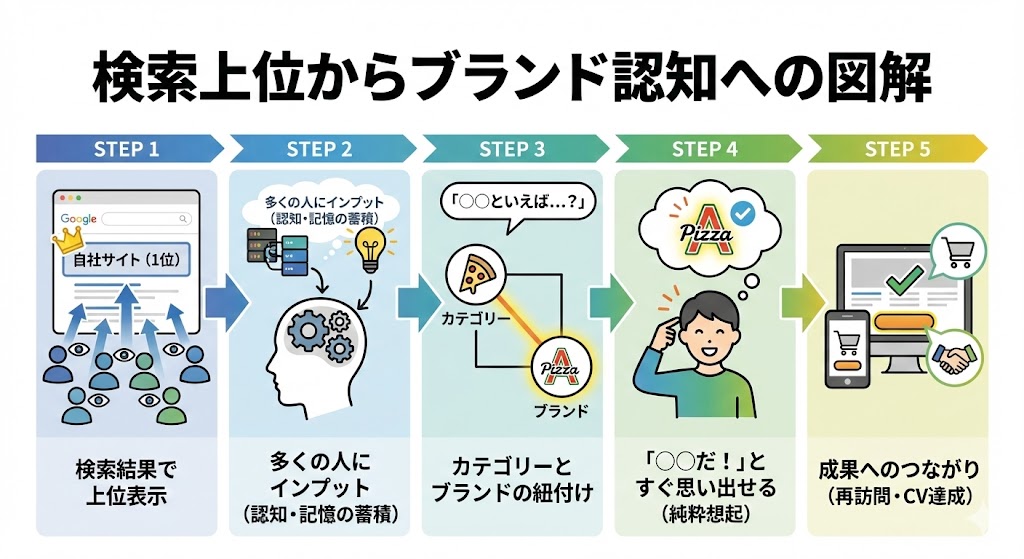

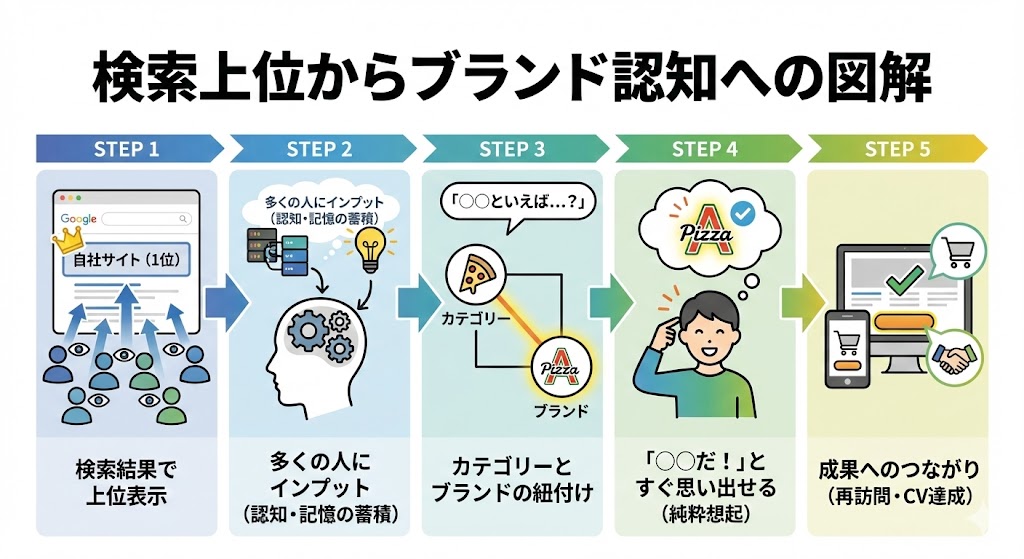

検索を上位にあげることは、ブランディングやマーケティングの面でも有効です。

多くの消費者が利用する検索エンジンでの露出が増え、たとえば検索結果で社名やサービス名だけに目を留めてもらった場合でも、その先のホームページの流入につながった場合でも、大きな認知度アップ・ブランド力向上につながります。

名前を目にする機会が増えれば、刷り込み効果を発揮します。「いつもGoogleの検索結果で上のほうに出ている会社だ」と、信頼を獲得することにも期待できるでしょう。

これが進むとブランドの第一想起にもつながります。第一想起とは「◯◯といえば◯◯」と最初に思いうかぶ企業のことです。ハンバーガーといえばマクドナルド、といったイメージです。

ブランディングをすることはかなり難しいですが、成功できれば、マーケティングの面でもかなり有利になります。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

Google上位表示に重要な考え方

ホームページの検索上位表示を目指す際には、上位表示されるためのルールにあわせなくてはなりません。

SEO対策には、明確な正解はありませんがルールはあります。Googleが提示しているガイドラインに基づいたコンテンツ作成やサイト運用が大切になります。

過去のペンギンアップデートがいい例ですが、Googleのルールを破るサイトは、結果的にはやはり評価を下げられてしまうのです。

たとえば新規サイトの立ち上げ、既存ページのリライト、コンテンツ配置の見直しなどを行う際にも、基本理念として常に意識しておくことをおすすめします。一つづつわかりやすく解説します。

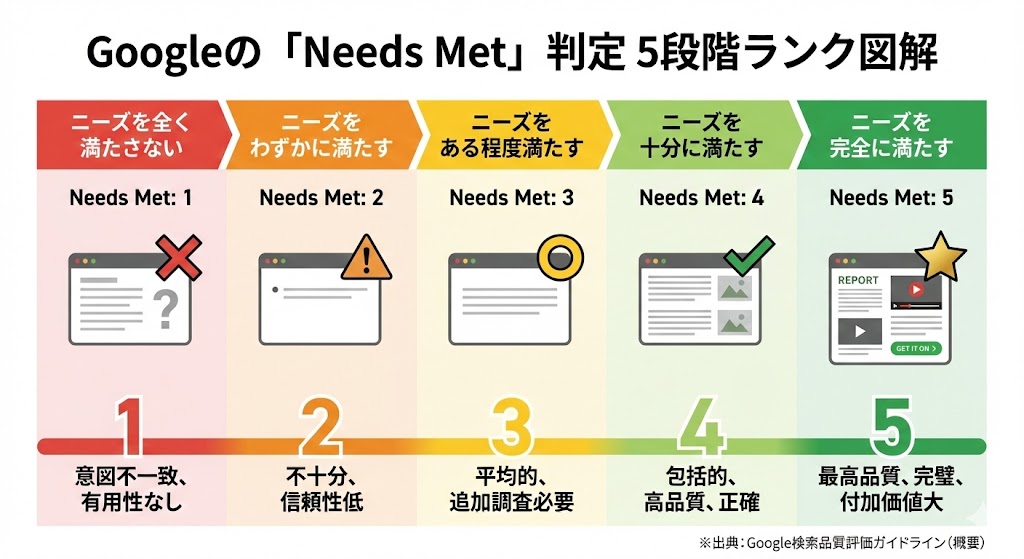

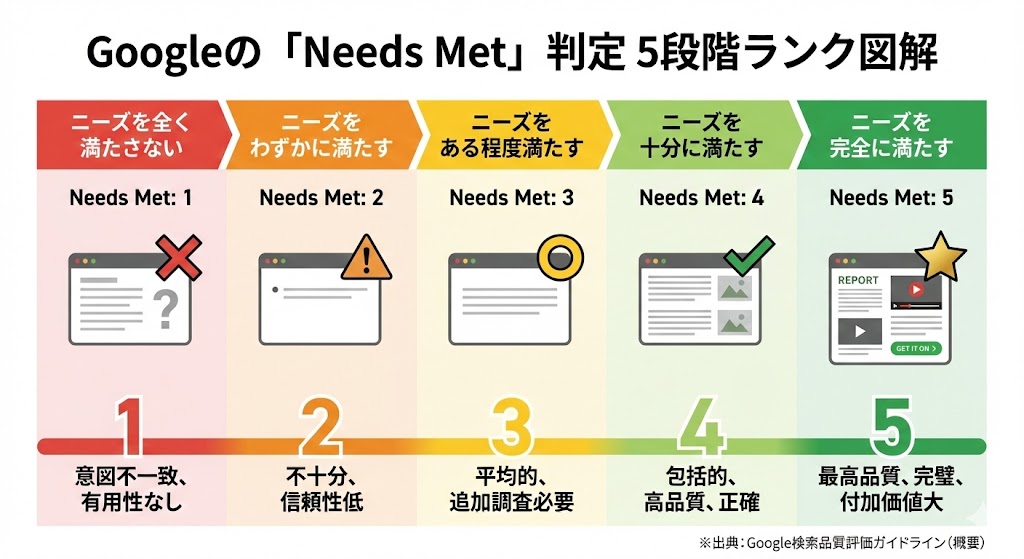

Needs Met

Needs Met(ニーズメット)は、Googleのガイドラインで言及されている概念のひとつです。意味するところとしては「キーワード検索してたどりついたユーザーのニーズに対して、充分に応えられるコンテンツであるか」といった考え方を指します。

Googleが実際にサイトやページの「Needs Met」レベルを判定する際の基準については、総合ガイドラインにて概要が公開されています。この中でNeeds Metは以下のように、5段階の判定ランクとして定義されてます。

たとえば最上位の判定となる「Fully Meets(「完全に満足する」といった意)」での解説を要約すると、特定の事柄について知りたいというユーザーの検索意図に対して、当てはまる回答を明確に示すといった定義になっています。

また、検索したほとんどのユーザーに満足してもらうために、「掲載している情報が正しく、あわせて信頼性が高い情報源も提示している」「追加情報を必要としない(ユーザーが再検索をせずに済む)」といったことも重視されています。

つまり、この考え方においては以下のことが求められていると考えられます。

・ユーザーの検索意図をしっかりと満たすページ内容であること

・情報が正しいこと

・必要に応じて信頼性の高いエビデンスや参考情報を提示できていること

・なるべくそのページやサイト内ですべてが解決すること

まとめると、ターゲットとする検索クエリに対して「ユーザーがそのときすぐに知りたいこと」に加え、「訪問したユーザーが、ページ閲覧中に追加で知りたくなること」「関連して知っておけば便利なこと」などをすべて網羅しておくことが大切です。

参考:Google「General Guidelines(January 23, 2025)」

E-E-A-T

「E-E-A-T」は、GoogleがWebサイトやWebページに対する、主に「信頼のおける情報か」「コンテンツの作成者や監修者がどれだけ信頼できる人物なのか」という観点で設けているガイドラインです。

E-E-A-Tの名称は、基準の構成要素となる以下4つの項目の頭文字からきています。

・経験(Experience)

・専門性(Expertise)

・権威性(Authoritativeness)

・信頼性(Trustworthiness)

これは大切なので、一つづつ解説していきます。

「経験(Experience)」

「経験(Experience)」では、単なる情報引用ではなく、経験に基づいた独自のコンテンツが含まれているかという点が評価されます。

たとえば紹介記事であれば、実際にその製品やサービスを使ったうえでの使用感、実際にその場所を訪れたうえでの感想、実体験のレポートなどが考えられるでしょう。

こういった自分しか発信できない情報を「一次情報」といいます。生成AIによる記事などは、こういった一次情報を生成することができません。

ちなみにこの「経験(Experience)」は、比較的新しく追加された基準です。具体的には、2022年12月に評価基準に追加され、それまでの「E-A-T」という名称から現在の「E-E-A-T」になったという経緯があります。

このことから、Google側の考え方として、ただ検索結果1ページ目の情報を綺麗に網羅・集約したコンテンツだけでなく、検索テーマに対しての直接的な経験情報を提供することがより重視されたのだと解釈することができます。

「専門性(Expertise)」

「専門性(Expertise)」では、そのコンテンツが特定のテーマについての専門性を持っていて、内容がある程度特化されている、という部分が評価されます。

たとえば、ユーザーが求めていない範囲が広すぎるテーマがずらりと網羅されているよりも、ある分野に絞られて、専門的に深掘り解説されているページがよいでしょう。

また、この基準において合わせて大切な点が情報発信者の専門性です。ページ内容の専門性のみならず、「その分野において信頼のおける作成者や監修者によって提供されているか」という点が評価されます。

そのため、取り扱う記事テーマに合わせて記事作成者や監修者を明示することに加え、その人物の専門分野での実績や権威を示す情報を添えておくことも重要です。

「権威性(Authoritativeness)」

「権威性(Authoritativeness)」は、コンテンツの発信元について「説得力のある、権威性を持った発信者が提供しているサイトなのか」といった点に関する評価基準です。Googleは検索ユーザーが正しい情報を、正しい発信元から得られることに重きを置いているため、とても重要な要素のひとつとなっています。

この権威性については、前出の専門性などにも関わるコンテンツの正確さ、言及内容や質だけでは判断されず、そのコンテンツが掲載されているサイト自体の運営歴や実績、外部からの被リンクの数など様々な要素が関係するとされています。

そのため、サイト内の記事の質を高めつつ他の評価基準を意識しながら、長期的な目でサイトの権威性を獲得していく、という考え方が必要になるでしょう。

「信頼性(Trustworthiness)」

最後に「信頼性(Trustworthiness)」については、ここまでご紹介した各基準に通ずる面もありますが、主に「情報の信頼性、透明性、正確性」といった部分で評価される基準です。

Googleのガイドラインでも「経験・専門性・権威性は、信頼の評価を下支えするような指標」といった主旨の言及があり、総合的な施策をもって信頼を高めるべきといった方針が示されています。

ガイドラインの信頼性に関係する要素として知られているものには、「誰が責任を持つ情報発信なのか」という観点でのWebサイト運営者の会社名・住所・電話番号の明記や、官公庁・大学といった公的機関の参照・引用などが挙げられます。

以上、4つのことからなる「E-E-A-T」は、Google上位表示に重要な考え方で、担当者が絶対に押さえておきたいポイントです。

UI・UX

「UI(ユーザーインターフェース)」はユーザーとサービスや製品との接点を指す言葉で、WebサイトにおけるUIとしては、掲載情報の視認性や使いやすさが挙げられます。

・ストレスなく必要な情報を閲覧できる

・ページ間の関係性や階層構造が分かりやすくガイドされている

・このボタンをクリックすれば何ができるのかが分かりやすい

・必要な関連情報が適切な配置でリンクされている

このように、そのサイトでユーザーが快適に情報収集できるように整えられます。

「UX(ユーザーエクスペリエンス)」は、使いやすいUIや情報の内容などによってユーザーが得られる体験の質のことです。

せっかく検索結果から自社のサイトへ訪れてもらっても、快適なUIや得られるUXの質が担保されていないと、すぐに離脱されるという問題が発生します。

・ページを開いてから重い画像がじわりじわりと表示されるのを待たなければならない

・何を意味するか分からないボタンだらけ

・どこへ進めば良いのかわからない

このような状況では情報を閲覧してもらえないのです。また、UIやUXはユーザーの快適さのみならず、Google上位表示にも関係します。GoogleはUIとUXについての指標を「ページエクスペリエンス」として設けてます。

参考:Googleセントラル「ページ エクスペリエンスのGoogle検索結果への影響について」

具体的には、以下のような要素が含まれています。

・ページの表示速度に関する「コアウェブバイタル」

・スマートフォンなどモバイルデバイスからのアクセスでも快適に閲覧できる「モバイルフレンドリー」

・個人情報など、秘匿性を求められる情報の送受信時のセキュリティを担保する「HTTPS」

・ユーザーに不必要な、煩わしい広告の排除 など

ユーザーにとって使いやすく快適なウェブサイトを設計しておくことは、ユーザー離脱防止のみならず、そもそもユーザーが訪れるきっかけとなるGoogle検索での上位表示のためにも大切なのです。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

Google検索の仕組みとアルゴリズム

Googleの検索エンジンが、どのようにしてWebサイトのコンテンツを評価しているのかということを知っておくことは、SEO担当者にとって重要なことです。

以下では、Google検索の仕組みやアルゴリズムの主要な要素について、検索エンジン側の動作工程ごとに解説します。

クローラビリティ

Googleが検索結果に掲載する様々なWebサイトの情報は、クローラーと呼ばれるプログラム(ソフトウェア)によってほぼ自動的に収集されています。

一部、手動で登録される場合もありますが、大部分はクローラーが世界中のWebサイトを巡回し、自動的な精査・解析を行ったうえでテキストや画像、動画ファイルなどの情報を取得しているのです。

クロールの基本的な仕組みとしては、Google側が既に知っている(登録している)ページからリンクを辿っていき、新しいページや更新されたページが見つかった場合に、新たに登録するための情報収集が行われます。

また、サイト運営者側からクロールして欲しいページのリスト(サイトマップ)が提出された場合にも、そのページをクローラーが検出します。Googleのクローラーが世界中の数十億というページを巡回する際には、限られたプログラムリソースで最大限効果的に巡回できるよう、独自のアルゴリズム処理を用いて実施されます。

そのため、サイト運営者としてはこのクローラーに、いかに自社サイトの最新情報を素早く収集してもらえるかがSEO上の大きなカギとなります。

クローラーにとってのクローラビリティ(機械的なサイト情報収集のしやすさ)を、サイト側の準備によって提供できれば、それだけ検索エンジンへ早く登録される可能性が高まり、またコンテンツの評価も正当におこなってもらいやすくなるのです。

・既存ページから新規ページへの適切なリンクを設定

・不要な作成途中の仮ページや運用停止中のページには「robots.txt」を設定する

・最新ページの情報が含まれるXMLサイトマップをGoogleへ登録する

たとえばこれらの方法で、巡回アルゴリズムに対応した施策をとることが可能です。

インデックス作成

クロ-ラーの巡回によって検出されたページは、インデックス登録が行われます。インデックスは、Google検索結果表示の元となる、世界中のWebサイトの情報が登録された膨大なデータベースです。

ユーザーがGoogleでキーワード検索をした場合、このインデックスの中から有用性の高いと判断されたページがランキングされて表示されることとなります。

ただし、このインデックス登録の際、Googleのアルゴリズムによって「質が低い」と判断されたコンテンツは除外されてしまう傾向にあります。この傾向は、近年のユーザビリティを尊重するGoogleガイドライン更新、およびそれに伴うアルゴリズムの変化によって、さらに強まっていると見られています。

たとえば、ページ内で言及されている内容が極端に薄かったり、既にある他のサイトと内容が大きく重複していたりすると、クロールされてもインデックスに登録されない可能性があります。

また、インデックス登録されたとしても検索順位が大きく下がってしまい、集客につながらないというリスクもあります。インデックスの際の自動審査については、コンテンツそのものだけでなく、メタデータの整備状況も影響します。

メタデータとは、そのWebサイトの構造や情報を検索エンジン側へ正しく、効率的に伝えるために用いられるHTMLタグのことで、「タイトル」「ディスクリプション」「目次」「見出し」「カテゴリ」「投稿日時」「最終更新日時」といったさまざまな属性情報を伝達できます。

Webサイト運営者は、このようなインデックス時のアルゴリズムも踏まえたうえで、訪問ユーザーだけでなく検索エンジンにとっても最適なページを作成しておくことが求められます。

コンテンツ評価・ランク付け

無事に自社のサイトやページがインデックスされたとしても、ユーザーが検索した際に下位にリストアップされてしまうのであれば目に留まりづらく、多くの人に訪れてもらうことは難しいでしょう。

特に、検索結果画面の2ページ以降、もっと悪い場合には十数ページ以降など、ユーザーが掘り進んでいかないと辿りつけないようなページでは、SEO効果がほぼ無いといえます。

そこで、Googleのアルゴリズム上でどのようにコンテンツ評価され、ランク付けが行われるのかを知っておくことが大切です。

Googleではユーザーが入力した検索ワードを元に、インデックス済みの膨大なWebサイトの中からワードとの関連性、ページの品質などを総合的に精査したうえで表示順位を決定しています。

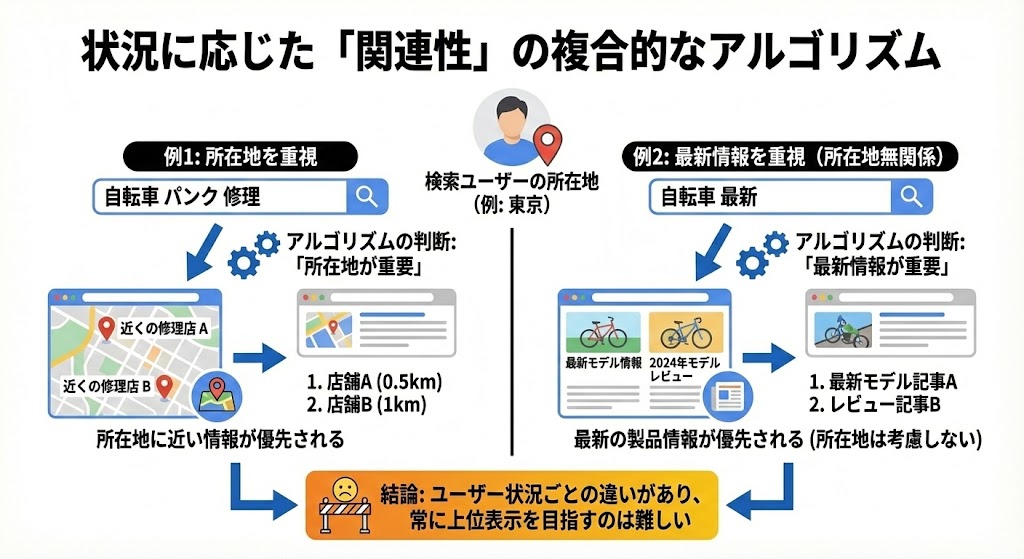

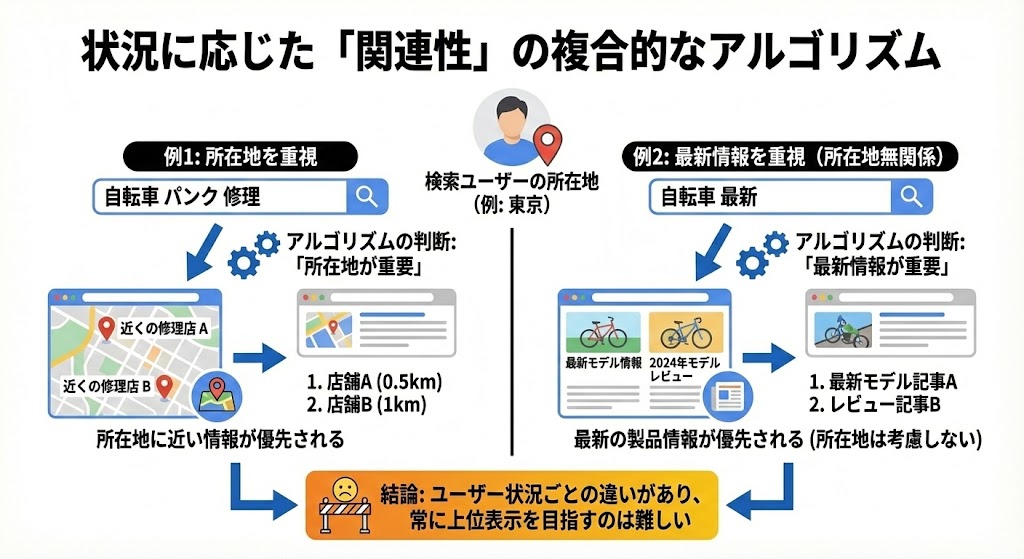

「関連性」については含まれる情報との関連性だけでなく、たとえば検索ユーザーの所在地との関連性がチェックされる場合もあるなど、状況に応じた複合的なアルゴリズムが実行されています。

たとえば以下のように、「自転車 パンク 修理」と検索した場合にはなるべく所在地に近い修理店の情報が優先され、「自転車 最新」と検索した場合には所在地とは無関係に、最新の自動車の情報が優先されるといった具合です。

同じ条件において特に自社の競合となるサイトよりも検索上位を目指すためには、ページの品質向上をはじめ、前述の「検索上位表示のために知っておきたいSEOの基本 ーGoogle上位表示に重要な考え方」の項でご紹介した、「Needs Met」や「E-E-A-T」といった考え方が重要になります。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

Googleのアルゴリズムは頻繁に更新される

Googleの検索アルゴリズムは、ほぼ1日~数日単位でおこなわれる小規模更新のほか、年に数回レベルでおこなわれる大規模なアップデート(コアアップデート)などで変化し続けているため、常に最新の動向をチェックしておくことも大切となります。

特に近年では、前述のように低品質なサイトや、他サイトとの内容重複が著しいコンテンツなどを積極的に排除する方向で、アルゴリズムの更新が行われています。

2024年から2025年にかけて、インデックスに関するアップデートが頻繁に行われ、この傾向がより顕著ともなっています。

このGoogle側のアルゴリズム更新の傾向は、2025年以降のSEO戦略を考える上で、非常に重要なポイントです。

Google検索のガイドラインの把握が重要

企業のSEO担当者は、自社サイトや新規ページの検索順位を少しでも上げようと、四苦八苦しながらSEO対策を実施しています。

しかしそんな中、万が一にも「SEO的には有効かもしれないけれどGoogleのガイドラインに違反してしまう方法」つまりはGoogleからペナルティを受ける対策を選択してしまうと、逆効果どころか、最悪な場合は検索結果に一切表示されなくなってしまうことにもなりかねません。

そのため、とるべきSEO施策を検討する際には、必ずGoogleのガイドラインを確認しておきましょう。

参考:Google検索セントラル「Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー」

Googleでは大原則として「検索ユーザーをだますようなこと」を厳に禁じるという方針を打ち出しており、たとえばガイドラインでは以下のような手法が例として提示されています。

- 自動生成しただけのコンテンツ(生成AIコンテンツなど)

- オリジナル情報がほとんど無いコピーコンテンツ

- 隠しテキストや隠しリンク(配色などでわざと視認しづらくしているテキストやリンク)

- コンテンツに無関係なワードの大量詰め込み

- クローキング(検索エンジン側とユーザー側とでそれぞれ異なる情報を見せる行為)

- 不正なリダイレクト(別のURLへ自動転送する仕組み) など

これらのガイドラインで禁じられている行為・仕組みを含むWebサイトをアップロードし、Googleによって検出された場合には、状況によって以下のようなペナルティが科せられます。

・Webサイト全体の検索順位降下

・Webサイト全体のインデックス削除

こういったペナルティは、あらかじめGoogleサーチコンソールからの警告を経たうえで段階的に行われることもあれば、いきなり実施されてしまうケースもあります。

そのため、SEO対策を実施する場合でもそうでない場合でも、Webサイト運営者や管理者は、常に最新のGoogleのガイドラインに準拠できているかをチェックしておくことが大切です。

Googleで上位表示されない原因とは

自社側ではとても有用な情報を掲載しているつもりなのに、Webサイトがいつまで経っても上位表示されない……という場合もあるかもしれません。

そのようなケースでは、Googleのアルゴリズム上、「ユーザーの検索意図を満たしていないコンテンツ」と認識されてしまっている可能性があります。

まずは、前述の「検索上位表示のために知っておきたいSEOの基本 ーGoogle上位表示に重要な考え方」の項でご紹介した、以下のような点で自社サイトを精査してみるべきです。

・「Needs Met」の観点での情報網羅性が不足している

・コンテンツの品質やサイト構造の面で「E-E-A-T」が担保できていない

・サイトのUIやUXが最適化できていない

・外部からの被リンクが不足している

次の項目では、もう少し噛み砕いて、検索結果の上位を目指すための具体的な対策について解説していきます。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

検索上位表示するための対策方法を紹介

自社サイトの検索順位が思うように上がらない、競合より下の順位に表示されてしまっている、といった場合に有効な対策方法を、ここでは10個ご紹介します。

ぜひ、着手できる順に、なるべく併用しながら実施してみてください。

1.ターゲットを意識したキーワード選定

SEOを意識したページ制作においては、何よりターゲットを意識した対策キーワードの選定から始めることが大切です。

選定にあたっては、キーワード選定ツールや検索ボリューム調査ツールとして著名な「Googleキーワードプランナー」や「ラッコキーワード」といった無料ツールを活用することで簡単に行えます。

たとえばGoogleキーワードプランナーでは、以下のような簡単な手順で、検索ボリュームの確認や関連キーワードの抽出を行えます。

1. ログインし、「新しいキーワードを見つける」を選択

キーワードから開始」のタブを選択し、「ビジネスに密接に関連している商品やサービス」欄に、該当するキーワードを入力

「結果を表示」ボタンをクリック

一つ大事なお話しをすると、SEOで上位表示を目指す際には、「ロングテールキーワード」がひとつの狙い目となります。(ロングテールキーワードとは?選び方を紹介します【SEO対策の効果を最大化】で、詳しく紹介しています。)

ロングテールキーワードとは、たとえばただ「レストラン 渋谷」という最低限のワードを入力するのではなく、「レストラン 渋谷 個室」や「レストラン デート おすすめ 景色」「レストラン ペット可 テラス」などといったように、複数のワード(ニーズ)が組み合わされた検索キーワードを指します。

ロングテールキーワードは、日々大量に検索される単発のワード(ビッグキーワード)と比較すると個々の検索数は少なめであり、分布図でみると長く、なだらかな尾のように見えることからこのような呼称が付いています。

個々の検索数はビッグキーワードに劣るといっても、具体的な条件が組み込まれた、いわばくっきりと顕在化しているニーズとなります。

そのため、それぞれのロングテールキーワードに合わせ、ニーズを具体的に解決できるWebページを提供できれば、購入や資料請求、来店といったコンバージョンへ繋げやすいユーザーを集客できるでしょう。

また、ロングテールキーワードはあらゆる可能性を踏まえながら様々なキーワードを組み合わせて作成・検討が行えるため、たとえばビッグキーワードの検索順位では負けている競合サイト相手にも、ロングテールキーワードでの順位逆転を狙える可能性が大きくあります。

2.検索意図にあったコンテンツを作成する

個々のページ作成においては、対策ワードごとにユーザーが何を求めて検索しているのかをしっかりと考え、そのニーズを満たすコンテンツを作ることが重要となります。

たとえば、高度な情報がみっしりと詰まったページが必ずしも求められているとは限りません。特に専門的な分野にかかるワードではない場合には、「欲しかった情報がすぐに見つかる、見つけやすい」ような、シンプルなページが好まれるかもしれません。

近年では前述のように、Googleのアルゴリズムがユーザビリティをより重視する傾向になりますので、ユーザーが求めている内容をしっかり推測してからコンテンツを作り始めることをおすすめします。

3.専門性を高める

対策するキーワードが専門分野である場合や、「〇〇 最新情報」「×× 手順 詳細」といったように情報網羅性を求められるワードでは特に、コンテンツの専門性を高めておくことが重要です。

コンテンツには、競合上位サイトでもみられるような一般的な情報だけでなく、一次情報(自社で集めたデータ、独自の調査結果、専門家へのインタビューなど)を含めることで、他にはないオリジナリティと専門性を持たせ、E-E-A-T(特に専門性)を高める効果を期待できます。

一次情報をコンテンツに取り入れ、ユーザーにとって「訪れた価値」のあるページを作成するという考え方は、特にコンテンツの評価を大きく左右するポイントであると考えられます。

たとえば、近年Webページの自動生成で活用される生成AIでは、大量の既存情報の収集という面では役立ちますが、一次情報を作り出すことはできません。

だからこそ、人の手による情報収集や分析がますます重要になり、競合サイトとの差別化という面でも有効なのです。AIを活用しながらも一次情報はサービス・商品に詳しい人が発信していくことが非常に重要になります。

4. 被リンクを増やす

外部のサイトが自社サイトへのリンクを掲載してくれている状態、つまり「被リンク」についても検索順位を上げるために重要な要素です。

Googleのアルゴリズムが被リンクを評価する際には、被リンクの量だけでなく、そのリンクを掲載しているサイトの質も重要視されます。

たとえば、自社サイトの分野と著しくかけ離れたジャンルのサイト、内容がほぼ空っぽのサイト、海外ドメインのサイトなどからの被リンクがある場合、低品質な被リンクとみなされてしまう場合があります。

「良質な被リンクが多い、外部からも評価されているサイト」とGoogleにみなされるためには、以下のような様々な施策で被リンク獲得を目指すと良いでしょう。

- 一次情報の発信や網羅性の高いコンテンツ掲載を行い、「リンクしたいサイト」を目指す

- X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで積極的にサイト記事のPRを行う

- サイトの冒頭や末尾など、目立つ場所に「シェアボタン」を配置する

- 質の高い関連情報を掲載している他社サイトへ、掲載依頼や相互リンク依頼を送る

尚、被リンクの推進活動を行うなかで、万が一明らかに低品質とみられるサイトからの被リンクがあった場合には、Googleサーチコンソールでリンクの否認を行えます。

関連記事

良質な被リンク獲得方法おすすめ19選を解説! SEO効果を高めるための増やし方とは

5. クローラビリティを改善する

自社サイトの更新や新規ページを確実に、素早くGoogleにインデックスしてもらうためには、クローラーに正しく効率的に情報を伝えらえるサイトづくりをしておきます。

クローラビリティを高めるためには、前述の「Google検索の仕組みとアルゴリズム」の項でご紹介した、以下のような対策が有効です。

- 既存ページから新規ページへ適切なリンクを設置

- クロール不要なページには「robots.txt」を設定

- Webサイトの最新の構造を示すXMLサイトマップを作成し、Googleへ登録する

6. コンテンツのリライトを行う

様々なロングテールキーワードに対応するという目的や、サイトでの情報網羅性を高めるという目的で、ただただ新規のページを増やすことに注力しているというケースもあるかもしれません。

しかしSEOの観点においては、既存コンテンツのリライトを適切に行っておくことも大変重要となります。

もし、自社サイトに新旧の記事が入り乱れ、このページは情報が古い、このページは同じ内容について最新の情報を掲載している、というような状態が見られれば、訪問ユーザーが混乱してしまいユーザビリティが大きく低下するだけでなく、検索エンジンの評価も大きく落ちてしまう可能性があります。

サイト全体で見て「ユーザーへ有益な情報を提供している」ことが大切なのです。

また、古いコンテンツを改善するためにリライトするにあたって、そのページを技術的な面で、最新のGoogleアルゴリズムに追従させることも可能です。たとえば、モバイルフレンドリーへやコアウェブバイタルへの対応です。

7. 滞在時間を改善する

ある程度流入があっても個々のユーザーの滞在時間が短い、という場合にはやはり検索順位が上がりづらくなってしまいます。

自社サイトでのユーザーの滞在時間は、「Googleアナリティクス」で解析することができます。もし、長く滞在してもらえていないという課題が見つかった場合には、たとえば以下のような対策が有効です。

- 魅力的なコンテンツ、読み込みたくなるコンテンツの作成を心がける

- 気軽に長時間楽しめる動画コンテンツを提供する

- 内部リンクを最適化し、興味を持ちやすいサイト内の別記事へ、適切と思われるタイミングで誘導する

該当するページには、このような対策を実施することで改善していきましょう。

8. モバイルフレンドリーを意識する

モバイルフレンドリーなサイト設計をしておくことも、検索上位を目指すために大切です。これが何かというと「スマートフォンユーザーを考慮したサイト設計をしよう」ということです。

モバイルフレンドリーへの対応は、前述の「滞在時間改善」にもつながる可能性があります。現代では多くのユーザーがスマートフォンで気軽に情報収集を行っており、モバイルで使いづらいサイトからはすぐに離脱してしまうためです。

モバイルフレンドリーへの対応・改善には以下のような施策がとられます。

- レスポンシブWebデザイン(アクセス元の端末種類によって、自動的に表示を変更できる仕組み)を採用する

- モバイル端末で快適に閲覧、ページ遷移できるサイト速度を実現する

- タッチ操作に適したUIにする

これらを取り入れることで、モバイルユーザーの満足度を高めることができます。

9. SNSの活用をする(サイテーション)

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで積極的に自社サイトや更新記事のPRをすることで、検索順位の向上が見込めます。

このようなサイテーション(サイト外での、社名やブランド名、Webサイト情報や固有情報の言及)がSEO要因に影響する可能性があるということは、Googleのガイドラインでも明示されています。

自社がSNS上でサイトコンテンツそのものを共有するだけでなく、関連する話題について積極的に発信することで、他のWebサイトやソーシャルメディアで言及される機会も増えます。HPのリンクの他、Youtubeなどでのコンテンツ作成も有効です。

このような総合的なサイテーションの増加が、Googleアルゴリズム上のE-E-A-Tの評価向上につながり、検索順位上昇にも期待できるでしょう。

10. 競合を分析する

検索順位の面でどうしても勝てない競合サイトがある場合、その競合サイトを分析し、そこから素直に勉強させてもらう、というのもとても実際的で有効な手段です。

・競合サイトがどういったキーワードで上位表示されているのか、

・そのキーワードで表示されているページにおいてどのようなコンテンツを作成しているのか

・どのような被リンクを獲得しているのか

・UIやUXの面で優れているか

これらを分析することで、自社のSEO戦略に役立つヒントを得ることができます。

他社サイトのトラフィックソース(流入経路やきっかけ)、使用キーワード、被リンクなどの調査解析は、競合分析ツールや、競合分析機能を含む統合的なSEO対策ツールを活用することによって簡単に行えます。

▼その他、SEO対策に活用できる様々なツールについてはこちらの記事でご紹介しています。

【2025年最新版】SEOツールおすすめ25選! 無料&有料、選定方法も紹介

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

ドメインパワーも検索エンジンの評価には重要

ドメインパワーとは、Webサイトのドメイン自体が検索エンジンからどのくらいの信頼を得ているか、その評価の度合いを0から100までの数値で示したものを指します。

数値が示す内容の目安としては、一般的に以下のような理解となります。

- ドメインパワーが0~10:被リンクが少ない、ほぼ無いサイト

- ドメインパワーが10~30:サイト単体で運営している一般的なサイト

- ドメインパワーが40~60:SNSやサイテーション、PR活動などで多角的な情報発信を実施しているサイト

- ドメインパワーが60以上:旅行予約サイトやECサイト、検索ポータルなど著名な大手サイト、自治体や国などの権威サイト

このドメインパワーの高さについても、検索上位表示されるにあたって大きな要因のひとつとなります。E-E-A-Tの評価においても、ドメインパワーが非常に重要であることがガイドラインで示されています。

現在の自社サイトのドメインパワーについては、「パスカル」といった有料の分析ツールで採点できます。ただし、各ツールともにGoogleのアルゴリズムに基づいて設計されているものの、ツールによって計測スコアに微妙な違いが出る場合もあるという点には注意が必要です。

いずれにしても、低いスコアが計測された場合には、自社サイトのドメインパワーを高めるために以下のような施策を検討しましょう。

- 質の良い被リンクの獲得

- サイテーションを増やす

- 定期的なコンテンツの増加、更新

- UI、UXの改善

- 長期的にサイトを運営

ただし早期に改善効果を出すことは難しく、その他の施策で対策しつつ、時間をかけて成果検証する必要があります。

最新のSEOトレンド情報と対策を紹介

ここでは、最適なSEOを実施するために有用なSEOの最新トレンド情報を対策とあわせてご紹介します。

音声検索の最適化

パソコンやスマートフォンでの音声認識に加え、Google NestやAmazon Echoといったスマートスピーカーが一般家庭まで広く普及しはじめていることから、音声検索への対応の重要性に注目が集まっています。

音声認識での情報検索においては、会話形式で複数の情報が入力されることも多いため、ロングテールキーワードへの対応が必須です。

また、「〇〇を教えて」「××って何?」といった質問に対して直接的な解決を提供するために、自社サイトでそもそもFAQのコンテンツを作っておくということも大変有効と考えられます。音声での質問に対して適切な情報を検索エンジンにピックアップしてもらうためには、音声検索に対応した構造化マークアップを、当該ページで記述しておきます。

さらに、スマートフォンでの音声検索は「外出時の急ぎの用事」で活用されるということも想定されます。たとえば「いまいる場所の近くにある〇〇店」を探すという音声検索ニーズを想定し、自社サービスを提供できる地域に特化したローカルSEO対策を実施しておくというのも、有利に働く可能性がある施策です。

モバイルファーストインデックスの強化

モバイルファーストインデックス(MFI)とは、Googleの検索エンジン側で旧来のパソコンサイト主体のインデックスから、スマートフォン向けサイト主軸のインデックスへと方針転換されている動きのことを指します。

この流れを受けて、サイト運営者側としても新たなインデックス方針に対応し、モバイルへの対応を徹底しておく必要があります。

前述でご紹介したレスポンシブデザインやタッチ操作に最適化したUIの整備、モバイルに向けたページ速度の実現など、必要に応じた改善策をとっておきましょう。

AIの活用

生成AIの活用についてはここ何年かで非常に注目されるようになっています。

AI技術は進歩しており、現在ではおよそAI生成とは思えないような画像、動画、会話ボットなどまで目にするようになっています。Webサイトの記事コンテンツ作成においても、例外ではありません。

たとえば既に検索上位サイトに存在しているような情報を集め、オリジナル文章へリライトしながら網羅的な記事を作成する、その際に指定したキーワードを盛り込む、といった場合にChatGPTなどのAIを活用し網羅性の高い記事作成を効率化しているケースも少なくありません。

適材適所という考え方で、適応する場面でAI技術を上手に活用することは、SEO施策としてもある程度有効であると考えられます。

▼関連記事

ChatGPTはSEO対策に活用できるの?SEOに強い記事の作成方法やプロンプト作成のコツも解説!

一次情報を入れる

先述したAIが生成できるのは網羅的な情報までであり、自社で独自に集めたデータや調査結果などの一次情報の生成は不可能です。

生成AIと人間がいかに連携していくかが、今後のコンテンツ作成では重要になります。オリジナリティに欠ける記事がアップされる可能性もあるため独自性のある一次情報をいれることは人間、つまりSEOディレクターの仕事です。

ライターがする仕事はAIが代行できるようになりつつあり、今後求められるのはライティングだけではなく、人間がSEOディレクターのような役割をこなしていくことです。記事のディレクション能力や、SEOの専門的な知識をもつ人材が重宝されるでしょう。

逆にいえば、そのような意識を持って、専門性の高い一次情報を付与する仕事をこなせれば、上位表示もしやすくなると考えられます。

Googleのガイドラインでも読み取れるように、2026年以降も引き続き、SEOにおいてはやはり独自性のある「一次情報」を盛り込むことがこれまで以上に重要になると考えられます。

AIではできない、人間だからこそできる自社独自の情報の発信こそが、専門性をはじめとしたE-E-A-Tへの適合を高め、他社のコンテンツとの差別化にも繋がるでしょう。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!

一次情報とサイテーションに注目するべき

2025年を迎え、今後進めるべきSEO対策の大きなポイントに、「一次情報」と「サイテーション」が挙げられます。

ユーザーがサイトを訪れた際、どこでも見られるような一般情報に終始していたのと独自の一次情報が掲載されていたのでは、サイトへの印象が大きく異なります。

一次情報のあるサイトは「このサイトでは他ではみられない情報を得られるから、今後もチェックしよう」とブックマークをし、自然とサイトのリピーターになってくれるかもしれません。Webサイトのファン化は、そのまま企業のブランディングにもつながります。また、一次情報の盛り込みはサイテーションの増加にもつながるでしょう。

検索上位を目指すには、Googleガイドラインに準拠した対策をすること

Webサイトの検索表示順位が上がらない、競合サイトに負けてしまうという場合には、そもそもどういった仕組みで検索順位が決定されているかを理解し、Needs MetやE-E-A-T、モバイルへの対応といった最新のGoogleガイドラインを踏まえたうえでの施策を続けることが大切です。

また、こういった対策を確実に行うためには、ターゲットの検索意図を意識したうえでのキーワード選定、専門情報や一次情報の盛り込みといった、記事リライトも含めた対応が必要になります。

合わせて、クローラビリティの改善、UIの改善など技術面での対応も欠かせません。

サイトのSEO効果を高めたい場合には、本記事で解説した内容をぜひ参考にしてください。

少人数でも成果を出すためのSEO戦略設計3つのポイント

キーワード選定も大事なポイントのひとつですが、

SEOは最初の戦略設計が非常に重要です!