BtoB企業もオウンドメディアを運用するべきか悩んでいる担当者は多いのではないでしょうか。この記事では、BtoB企業がオウンドメディアを活用するメリットやデメリット、実際の導入手順を詳しく解説しています。

既にオウンドメディアを運用しているBtoB企業の成功事例もまとめていますので、運用のイメージが掴めるかと思います。BtoB企業がオウンドメディアを始める前に知っておきたいポイントばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

オウンドメディアについて知りたい方は以下の記事もご参照ください。

BtoB企業がオウンドメディアを実施する目的と5つの活用シーン

BtoB企業がオウンドメディアを活用する主な目的は、「自社事業への貢献」と「オウンドメディア自体の事業化」の2つです。まずは、どのような目的で導入されているのか確認してみましょう。

自社事業への貢献

BtoB企業は、自社事業への貢献を目的にオウンドメディアを活用しています。例えば、オウンドメディアを活用しリード獲得や売上の拡大などに役立ちます。

また、自社の商品やサービスを的確にアピールすることで、認知度を向上し見込み客の獲得につなげることも自社事業への貢献の一部です。

オウンドメディア自体の事業化

BtoB企業のオウンドメディアが成長し多くの企業から注目されるようになると、オウンドメディアそのものに価値を持たせて事業化することが可能です。

具体的には、オウンドメディアの広告で収入を得る方法やオウンドメディア内で有料コンテンツを販売する方法などがあります。オウンドメディアそのものが事業化できれば、新たな収益源を確保できます。

BtoB企業がオウンドメディアを活用する目的が把握できたところで、続いてどのようにオウンドメディアを活用しているのか具体的なシーンをご紹介します。

リードの獲得

BtoB企業のオウンドメディアは、企業からの問い合わせや資料請求などのリード獲得を目指せます。

BtoB企業の新規開拓は難しく、どのような営業活動をするべきか悩むところです。BtoBのオウンドメディアを導入すれば、興味を持った顧客側から「資料が見たい」「打ち合わせをしたい」などのアクションを起こしてくれます。

安定したリード獲得ができるようになれば、費用対効果の高いツールとして活用できるでしょう。

商品やサービスの認定度アップ

BtoBは、商品やサービスの検討期間が長い傾向があります。商品やサービスの単価が高い分、目的やニーズに合うかじっくりと比較検討をするからです。

BtoBのオウンドメディアは専門性の高い情報や質の高いコンテンツを充実させられるので、競合他社との差別化がしやすくなり認知度アップや見込み客の育成に一役買ってくれます。

BtoBのオウンドメディアを通じて自社の商品やサービスの強みや特徴を発信できれば、検討期間の企業の目に留まり知ってもらえる可能性があります。

アフターサポート

BtoBのオウンドメディアは営業活動だけでなく、商品やサービスの使い方や活用事例などの発信ができます。

例えば、自社で取り扱っている機械の応用方法やメンテナンス方法など、顧客が知りたかったプラスアルファの情報を継続して提供できます。

その結果、顧客満足度やロイヤリティの向上に繋がります。アフターサポートは力を入れたくても手が回らないことが多い領域ですが、BtoBのオウンドメディアを導入すれば継続して取り組めるようになります。

ブランドイメージの構築

BtoBのオウンドメディアを運営すると、自社の理念や商品、サービスへの思いを発信しブランドイメージを構築できます。

ブランドイメージが確立できれば、それ自体が資産価値を持ちます。顧客の購入判断や安心感を示す指標にもなり得るのです。

BtoB企業は自社のPRや露出が難しい側面がありますが、BtoBのオウンドメディアを活用すれば中長期的に理想のブランドイメージを構築していくことが可能です。

情報収集

昨今は、大型イベントや対面営業などオフラインでの情報の取得が困難となっています。BtoBのオウンドメディアは訪問者の分析が行えるので、どのような企業が自社の商品やサービスに興味を持っているのかを把握できます。

また、BtoBのオウンドメディアの運用を継続すればするほどデータが蓄積されていくので、商品やサービスの開発にも活用することができるでしょう。

▼オウンドメディアの目的については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。

BtoBでオウンドメディアを活用する5つのメリットと3つのデメリット

BtoB企業がオウンドメディアを活用する目的が把握できたところで、メリットとデメリットを確認していきましょう。

BtoBのオウンドメディアを導入する前に知っておきたいポイントばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

メリット①:費用対効果が大きい

BtoBのオウンドメディアは長期投資にはなるものの、費用対効果が大きいところがメリットです。

BtoBで扱う商品やサービスは、高単価であることが多いです。そのため、少ないリード獲得やコンバージョンであっても投資回収がしやすくなります。

例えば、受注単価が1万円の商品は受注率30%で20件のリードを獲得しても、6万円の利益しか生み出せません。しかし、受注単価が20万円だと、同条件であっても120万円もの利益が生み出せます。

| 受注単価の違いによる収益の変化(リード獲得20件・受注率30%と仮定) | ||

| 受注単価が1万円の商品 | 10,000円×リード獲得20件×受注率30% | 利益:60,000円 |

| 受注単価が20万円の商品 | 200,000円×リード獲得20件×受注率30% | 利益:1,200,000円 |

もちろん、BtoBのオウンドメディアの運用費用を加味する必要がありますが、BtoB企業だからこそ大きな費用対効果を捻出できる可能性があるのです。

メリット②:競合が少なく上位表示されやすい

BtoBの領域は、他のコンテンツよりも上位表示を狙いやすいです。その背景には、2つの理由があります。

①専門性が高く、コンテンツ自体の量が少ない

BtoBは専門性の高い情報となるので、そもそも情報を発信できる人が少ないです。存在するコンテンツの量も少ないため競争性が低く、良質なコンテンツを作成すれば上位表示を目指せます。

②オウンドメディアの運用に力を入れているBtoB企業が限定されている

オウンドメディアの運用に力を入れている日本のBtoB企業は限られています。競合他社よりも先にオウンドメディアを導入することで、専門性の高いキーワードでの上位表示を狙えます。

BtoBのオウンドメディアのコンテンツが上位表示されると、新規顧客の目に留まりやすくなります。BtoCなどコンテンツが乱立する領域で上位表示を狙うのは至難の業ですが、BtoB領域だからこそ今からでも目に留まる上位コンテンツの作成が可能です。

メリット③:リード獲得が仕組み化できる

BtoBのオウンドメディアを活用すれば、リード獲得の導線が仕組み化できます。

例えば、コンテンツの中に資料請求への問い合わせを設置する、資料請求や問い合わせにつながるような記事を作成するなどが当てはまります。

リード獲得の仕組みさえ作れば担当者が変わってもスムーズに対応できるため、長期的に運用できるところもメリットだと言えるでしょう。

メリット④:プル型のアプローチができる

従来のBtoB企業へのアプローチは、ブッシュ型が一般的でした。プッシュ型は、企業が主体となり顧客に積極的にアプローチをする方法です。企業側が顧客を選べるメリットはありますが、労力と時間がかかる側面がありました。

一方で、プル型は顧客側からアプローチをする方法です。オウンドメディアはまさにプル型に当てはまり、良質なコンテンツを発信できれば顧客が自ら行動を起こしてくれます。

プッシュ型のように時間や労力をかけることなく、自社に興味を持ってくれる顧客を集められるところはオウンドメディアならではの強みです。

メリット⑤:自社の財産となる

BtoBのオウンドメディアはストック型メディアなので、一度作成したコンテンツや情報が蓄積されていきます。

ランディングページやSNSでの発信は一時的なものですが、BtoBのオウンドメディアは長期的な運用をすればするほど自社の資産となるのです。

また、自社の情報が充実すれば競合他社との差別化ができ、ブランディングにも役立つでしょう。

デメリット①:即効性がなく長期的な運用が必要

BtoBのオウンドメディアは長期的な運用で成果を出す性質があるので、即効性は期待できません。

BtoBのオウンドメディアの運用を開始したばかりのころは認知度が低いので、少しずつ広めていく時間が必要です。

BtoBのオウンドメディアではすぐに成果を出したいとは考えず、長中期的な視点で捉え計画的に運用をしなければなりません。

デメリット②:運用に手間がかかる

BtoBのオウンドメディアは初期設定ができれば、終わりではありません。

長期的に運用するには定期的なメンテナンスやコンテンツ作成が欠かせないため、運用自体にどうしても手間と時間がかかってしまいます。

BtoB企業の場合は、社内にコンテンツ作成担当やオウンドメディア担当を設置することが難しい場合もあるでしょう。だからといってすべてを外注すると、それなりの費用はかかります。

このように、BtoBのオウンドメディアの運用にはある程度の手間やコストを割くことを前提に導入を検討する必要があります。

デメリット③:リーチ力が弱い

BtoBのオウンドメディアはプル型なので、顧客の目に留まるのを待つしかありません。

BtoBのオウンドメディアを開始したばかりのころは認知度が低いので、どうしてもリーチ力(オウンドメディアの到達力のこと)が弱くなります。リーチ力が低いと、リード獲得率も低下してしまいます。

そのため、広告と組み合わせる、SNSからの流入を狙うなどリーチ力を高めるための施策が欠かせません。

▼オウンドメディアのメリットやデメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

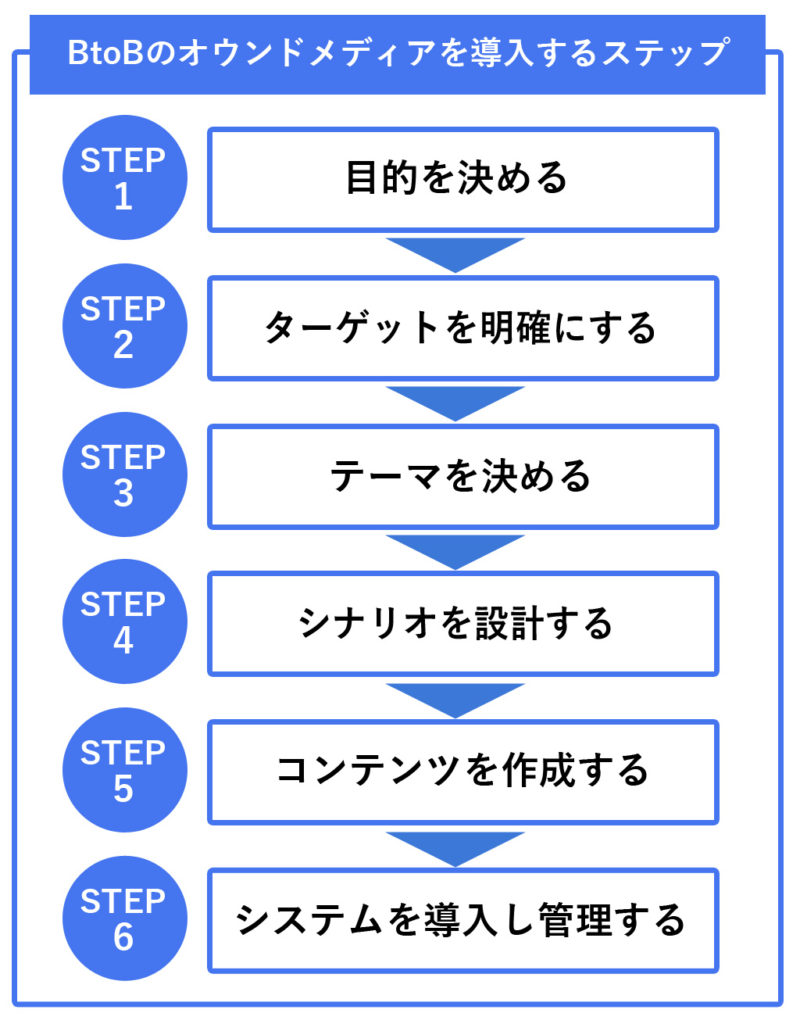

BtoBのオウンドメディアを導入するステップ

BtoBのオウンドメディアを導入するときは、下記の6つのステップに沿って行います。

どのような作り方をすればいいのか、一つずつチェックしてみましょう。

①目的を決める

まずは、BtoBのオウンドメディアを始める目的を明確にしましょう。BtoBのオウンドメディアの開始=コンテンツや記事を作成することではありません。

BtoBのオウンドメディアが自社の事業や成長にどのように貢献をするのか、下記のように明確にすることが大切です。

- Web経由で見込み客を増やして集客する

- 既存顧客へのアフターフォローを行い継続利用、リピーター獲得を目指す

- 自社のブランディングを目的として認知度の向上を目指す

目的が決まったら、目的を達成するための目標を決めておきます。例えば、毎月リードを20件獲得する、閲覧者数は月間10万人を目指すなど具体的な数値を設定しましょう。

BtoBのオウンドメディアの目的と目標が決まることで、何を目指してBtoBのオウンドメディアを構築するべきか、ぶれない軸を持ち進められます。

②ターゲットを明確にする

続いて、自社のオウンドメディアを訪問するターゲットを設定します。ターゲットが曖昧だと誰に向けて情報発信するのか定まらず、統一感のないメディアとなってしまう可能性があります。

BtoB企業がペルソナを設定する際には、企業と企業の担当者の2つを想定することが大切です。

①企業

BtoBの顧客は企業なので、どのような企業が自社の対象となるのか下記の項目をチェックしながら具体的にイメージをします。

企業のペルソナを設定するときの項目

- 業種

- 企業規模

- 企業の理念や考え方

- 企業の課題など

とくに、企業の理念や課題がイメージできると、どのようなBtoBのオウンドメディアが受け入れられるのか第三者の目線で捉えられるようになります。

②企業の担当者

BtoBの場合は、企業の担当者と交渉や連絡を行います。つまり、BtoBの顧客は企業ですが、商品やサービスの検討、購入決定をするのは個人となるのです。そのため、企業像だけでなく担当者のペルソナ設定も欠かせません。

企業の担当者のペルソナを設定するときの項目

- 氏名や年齢などの個人情報

- 勤務歴

- 所属部署

- 性格

- 業務での目標や悩み

- 最近の関心事

- 情報収集方法など

担当者の担当部署や悩みなどをイメージできると、どのようなコンテンツが喜ばれるのか見えてくるでしょう。

③テーマを決める

続いて、先ほど設定したターゲットと目的に合わせて、BtoBのオウンドメディアのコンセプトやデザインを決めていきます。

コンセプトを考えるときは、情報収集段階のターゲットの悩みやニーズをどのように解決するのかがヒントとなります。

例えば、ターゲットがマーケティング担当者の場合は、マーケティング担当者の悩みやニーズを満たし、かつ自社の目的や目標に関連するコンセプトであることが重要です。

コンセプトが決まったら、コンセプトに基づいてオウンドメディアのタイトルやデザインを検討します。とくに、デザインは一番初めに目に留まる部分なのでトレンドに惑わされずに、コンセプトのイメージを反映させることが重要です。

④シナリオを設計する

BtoBのオウンドメディアの目的を達成するために、シナリオを設計します。例えば、リードを獲得するという目的があった場合、ただコンテンツを増やしてもリードの獲得増加にはつながりません。

あらかじめ訪問者の行動を検討し、リード獲得までの道筋を立てることが大切です。シナリオを設計するときには、カスタマージャーニーマップを活用するといいでしょう。

カスタマージャーニーマップとは、顧客や商品やサービスを認知して購入するまでの流れを可視化するフレームワークです。顧客の心理や行動を中心に理解できるため、必要なコンテンツや導線が判断できるようになります。

カスタマージャーニーマップについては以下もご参照ください。

カスタマージャーニーが古いと言われる理由は? ペルソナとマップの作成方法も解説

⑤コンテンツを作成する

BtoBのオウンドメディアの基盤が整ったところで、BtoBのオウンドメディアの内容に当たるコンテンツを作成します。

必要なコンテンツはターゲットや目的により異なりますが、主に下記のようなものがあります。

- 商品やサービスの基礎知識

- 商品やサービスの開発秘話や自社の強み

- ブログ記事

- 自社の商品やサービスの導入事例

- アフターサービスのためのQ&A

- 最新のニュース

この中で、随時作成しなければならないのがブログ記事です。ターゲットの悩みやニーズに合わせたキーワードを選定し記事を作成することで、上位表示や認知度向上が目指せます。

⑥システムを導入し管理する

BtoBのオウンドメディアは長期的な運用を前提として、CMSなどのシステムを導入することが一般的です。

CMS(Contents Management System)とは、オウンドメディアの運用をサポートしてくれるシステムを指します。使用できる機能はCMSにより異なりますが、主な機能は次の3つです。

| コンテンツ作成 | コンテンツの作成、更新をサポート |

| マーケティング支援 | アクセス分析やSNSとの連携が可能 |

| ユーザー管理 | 複数のアカウントで管理でき、オウンドメディア業務の分業が可能 |

BtoBのオウンドメディアを始めるときに検討したいポイント

ここからは、BtoBのオウンドメディアを始めるときに検討したい3つのポイントをご紹介します。

実際に、BtoBのオウンドメディアを始めた企業が課題に感じる部分なので、あらかじめ把握して対策を考えておきましょう。

外注やツールの活用を視野に入れる

BtoBのオウンドメディアの運用を開始した後に、社内の制作リソース不足に悩む企業が多くみられます。オウンドメディア専門の部署があれば別ですが、そこまで人員を割けないことが多いでしょう。

そこで、BtoBのオウンドメディアを開始する段階から、下記のような外注を視野に入れるのも一つの方法です。

- コンテンツ作成を外注する

- オウンドメディア構築時にコンサルティングを活用する

- オウンドメディアのメンテナンスや管理にツールを導入する

時間がかかるコンテンツを外部で作成してもらうと社内での負担がなくなり、スムーズに長期的な運用ができます。

ランニングコストを把握する

BtoBのオウンドメディアは長期的な運用が欠かせませんが、途中でコスト不足となり行き詰まるケースがあります。

オウンドメディアは無料で運用できるものではないので、あらかじめランニングコストを把握しておきましょう。想定されるランニングコストには、下記のようなものがあります。

- サーバー・ドメイン費用

- メンテナンス費用

これに加えて外注を利用していると、コンテンツ作成費用や保守点検費用がかかります。長期的に運用できるランニングコストを設定してから、どこまでの外注が可能か検討してみると失敗が少なくなります。

必要なコンテンツを把握する

BtoBのオウンドメディアの運用を開始してからコンテンツに迷うと、最悪な場合は大幅なリニューアルが必要となります。

もちろん、そのぶん余計なコストと時間がかかるため、BtoBのオウンドメディアを構築する前に、必要なコンテンツをしっかりと考えておきましょう。

とくに、コンテンツがBtoBのオウンドメディアの目的やターゲットと外れていると、思ったような効果を生み出せません。オウンドメディアを開始してから「イメージと違う」と困らないためにも、構築時に明確にしておいてください。

BtoBのオウンドメディアの成功事例

ここからは、BtoB企業のオウンドメディアの成功事例をご紹介します。

事例①岡野商事株式会社

岡野商事株式会社はバルブなどの配管関係機材、各種産業用機器の販売やメンテナンスを行っているBtoB企業です。

オウンドメディアのブランディングでは、創業以来70年以上にわたって真摯に取り組んできた企業姿勢と、多くの顧客を持つブランド力に着目。

他社は真似できない岡野商事株式会社ならではの価値を商いの基本である「四則演算」に例えて、独自性のある情報伝達を取り入れています。

「四則演算」になぞらえた一例

- 「+」=岡野商事の強み(価値を「足す」ことで付加価値をつける・ワンストップの仕入れで顧客の負担を和らげる)

- 「-」=製品情報(引くてあまたの200超の取引数、クオリティで他社と差をつける)

このブランディングを基本にデザインやイメージカットを統一し、オウンドメディアを構築。デザインだけに注力しないように、ビジネスユースを念頭に置いて営業の意見も取り入れています。

BtoB企業のブランド力を可視化し業界やターゲット層へと発信していく、オウンドメディア作成の事例だと言えるでしょう。

▼メディアURL

http://www.okanosyouji.jp/

事例②株式会社ラクス

株式会社ラクスは、バックオフィスやフロントオフィスを支援するクラウドサービスとIT技術者派遣の2つの事業を展開しています。

同社では新規見込み顧客を獲得するためにリスティング広告の掲載を行っていましたが、競合の参入によって新規見込み顧客の獲得単価が高騰し悩んでいました。

そこで、インバウンドマーケティングに取り組むことを決意。マーケティング戦略を見直す中で、メールマーケティングに特化した「メールマーケティングラボ」を立ち上げました。

立ち上げ当初は1週間に2本のペースでブログ記事を公開。より本格的にメールマーケティングを学びたい顧客向けにeBookを用意しました。eBookをダウンロードした顧客を対象にニュースレターを送る、セミナーを開催するなどの施策も実施し、営業案件を生み出すまでの導線を構築。

その結果、インバウンドマーケティングを開始してから約半年で新規受注数が約10%まで増加したのです。オウンドメディアを有効活用し、新規顧客の創出ができた好事例だと言えるでしょう。

▼メディアURL

https://mailmarketinglab.jp/

事例③株式会社オリエンタルベーカリー

関西圏シェアNo.1の実績をもつ大手業務用パンメーカーの株式会社オリエンタルベーカリーは、従来の営業手法に頼らない新規顧客の創出を課題としていました。

そこで、オンラインとオフラインで一貫し価値を訴求できる仕組みづくりとして、オウンドメディアの改善やパンフレット作成を実施。

オウンドメディアの改善では、リードの獲得を主軸として下記のような見直しを行いました。

- 顧客との接点の見直し

- 広告やメールの配信開始

- コアメッセージを伝えるための改修

- 自社運用を念頭に置いた支援

施策をして間もなく、問い合わせ数が以前の数倍となる結果に。既存のオウンドメディアを改善し、課題を克服することができた事例です。

▼メディアURL

https://www.orientalbakery.co.jp/

BtoBのオウンドメディアを成功させる4つの方法

最後に、BtoBのオウンドメディアを成功させるための4つの方法をご紹介します。

BtoBのオウンドメディアの立ち上げ時と運用時に分けてノウハウを解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

立ち上げ時:①定期的に更新をする

BtoBのオウンドメディアの立ち上げ時は、更新頻度を高めてコンテンツを充実させるように努めましょう。

立ち上げ時はまだまだ知名度が低く、検索エンジンからの流入が見込めない状態です。それに加えてコンテンツが少ないと、余計に流入経路が失われてしまいます。

立ち上げ時にはコンテンツのストックを抱えておくと、制作リソース不足に陥る心配がなく頻繁に更新ができるようになります。

立ち上げ時:②広告やSNSを活用する

BtoBのオウンドメディアの立ち上げ時は、認知度が低い状態です。そこで、広告やSNSを活用して人の目に触れる機会を増やすことが大切です。

例えば、プレスリリースの配信やコーポレートサイトでの告知などを行うといいでしょう。自社のSNSがある場合は、SNSを活用しBtoBのオウンドメディアの存在を拡散させることも一つの方法です。

運用時:①SEO対策を行う

BtoBのオウンドメディアは運用時になると、ある程度コンテンツが揃い知名度も向上してきています。

検索エンジン上の社名検索などだけでなく、制作したコンテンツのワードやクオリティによる流入を増やせるように、SEO対策にも力を入れていきましょう。

各コンテンツのキーワードの見直しや被リンク設定など細かなSEO対策を実施することで、新たな見込み客や潜在顧客を獲得できる可能性があります。

運用時:②SNSからの流入を増やす

BtoBのオウンドメディアの運用時にはSEO対策に加えて、SNSからの流入も意識するようにしましょう。

SNSで拡散されると、キーワードを検索するまでに至っていない潜在顧客に情報が届く可能性があります。蓄積されたコンテンツを拡散させる、SNSを意識したコンテンツを作成するなど、オウンドメディアに合う方法を試してみてください。

▼オウンドメディアの立ち上げや運用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

BtoB企業こそオウンドメディアを活用するべき

BtoB企業のオウンドメディアは、リード獲得や自社のブランディングなどさまざまな目的に活用できます。作成したコンテンツは蓄積されていくので、自社の財産にもなるでしょう。

今回ご紹介したオウンドメディアの導入手順や成功するポイントを参考に、自社の目的に応じたオウンドメディアの導入を検討してみてください。