近年、効果的なマーケティング手法として注目されているコンテンツマーケティング。現在、多くの企業が取り入れています。その背景にはインターネットやソーシャルメディアの普及にともない、顧客の購買プロセスが多様化していることがあげられます。さらにコンテンツの種類もさまざまで、初めは戸惑われる人も多いでしょう。

そこで本記事ではコンテンツマーケティングの種類や仕組み、関連する用語などをわかりやすく解説します。

コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

コンテンツマーケティングの種類

コンテンツマーケティングには、さまざまな種類があります。顧客にとって価値のある情報を提供して、企業のファンになってもらい、最終的には購買行動や成約につなげるのがコンテンツマーケティングの目的です。

複数のコンテンツマーケティングを組み合わせると、効果的に顧客にアプローチができます。それぞれについて詳しく解説します。

オウンドメディア

オウンドメディア(Owned Media)は自社が保有・運営するメディアを指します。ブログ形式のコンテンツや自社が発行した広報誌なども該当します。顧客が知りたい有益な情報を発信して、自社のブランディングや集客、採用などさまざまな目的で運用されることが多いのが特徴です。

一般のユーザー向けだけでなく、企業間のサービス提供などのBtoBビジネスにも広く活用されています。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは直訳すると「白書」となり、もともとは政府や公的機関が発行する報告書などを指していました。マーケティングの分野では、企業が提供する商品やサービスに関する情報の他、お客様企業が抱える問題を解決するノウハウなどを掲載しています。

顧客や企業が抱える問題を解決することで、自社の商品やサービスに興味や関心がわくアプローチが可能です。ホワイトペーパーには次のような種類があります。

- ・課題解決型…課題や問題点を提示して、解決に導く。自社ソリューションの提案など

- ・事例紹介型…自社の商品やサービスを活用して成功した事例をまとめたもの

- ・入門ガイド・用語集…業界に関する基礎的な内容をわかりやすくまとめたもの

- ・調査レポート型…業界の最新動向や市場調査をまとめたもの

これらのホワイトペーパーは、オウンドメディア内で「無料ダウンロード」などの形で提供されます。WEBサイトを閲覧していて「資料をダウンロード」などの表示を目にしたことのある人も多いでしょう。

ホワイトペーパーをダウンロードするためには、個人情報などを入力することが多く、自社商品やサービスに興味を持っている新規の顧客の獲得に役立ちます。ホワイトペーパー提供後は、顧客と一歩進んだコミュニケ―ションがとれ、円滑な営業活動ができるでしょう。

メールマガジン

メールマガジンは、数あるコンテンツマーケティングの種類のなかでも成約につながりやすいのが特徴です。オウンドメディアやホワイトペーパーで企業の商品やサービスに興味を持った顧客に対して配信すると効果的で、顧客のロイヤリティを高める効果が期待できます。

メールマガジンの読者にとって有益な情報やオウンドメディアの更新情報など、定期的に配信し続けることで継続的に顧客との接点が持てます。「読まれるメール」を意識してお得な情報を届けるようにしましょう。

セミナー

見込み顧客に対して行うセミナーや説明会もコンテンツマーケティングで有効な方法です。専門性の高い内容や質疑応答の時間を設けた問題解決型などのセミナーで顧客の満足度を上げられます。

実際に会場などで開催する通常のセミナーとともに、オンライン上で行うオンラインセミナー(ウェビナー)なども近年は人気です。

プレスリリース

プレスリリースは、企業が発表した公式情報をマスコミに発信してもらう手法です。新製品や新サービスなどの情報や研究発表、求人情報など、話題性のある情報をメディアに発表することで認知度が上がります。

さらに他社のオウンドメディアやSNSなどで拡散される可能性もあります。コストをかけずに広くアピールできるのが大きなメリットといえるでしょう。

▼コンテンツマーケティングのさまざまな手法については、あわせてこちらの記事もご覧ください。

【初心者向け】コンテンツマーケティングの基礎用語

コンテンツマーケティングを始めるにあたって、基本的な用語は網羅しておきたいものです。ここでは、初心者向けにコンテンツマーケティングに関する基礎用語を解説します。

ペルソナ

ペルソナとは、商品やサービスを売り込む顧客を一人の人物像として落とし込んだものです。同じくマーケティング用語のターゲットと混同されてしまうことがよくありますが、ペルソナはターゲットよりも詳細に人物像を設定します。

例えば、商品やサービスのターゲットが「20代女性」の場合、ペルソナではその女性のリアルな人物像を作ります。具体的には次のような事柄を設定します。

- 年齢

- 居住地

- 出身地

- 家族構成

- 収入

- 学歴

- 趣味・嗜好

- 情報収集の手段(雑誌・SNSなど)

こうしたペルソナを設計することで、社内でターゲットの共有ができ、担当者によってズレが生じることもありません。ペルソナが興味や関心を持ちそうなコンテンツを作り、効果的にアプローチができます。

さらに自社が売り込みたい情報を発信するのではなく、顧客視点にたって見られることから、顧客の好みにマッチしたコンテンツ作りに役立ちます。ペルソナの設計は、コンテンツマーケティングを行う上で最初にしておきたい重要なポイントといえます。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーとは、顧客の心理面や行動面に着目して、商品やサービスの認知から実際の購買にいたるまでのプロセスを旅に例えたものです。インターネットやSNSの普及によって、顧客の購買までのプロセスが多様化したことで、カスタマージャーニーが重要視されるようになりました。

一般的に顧客は商品やサービスに関して「無関心」の状態から「興味・関心」「情報収集」「比較検討」という流れを経て「購買」にたどりつきます。顧客がどの段階に位置しているかで、効果的なマーケティング戦略やチャネルも異なります。そのため、カスタマージャーニーを作成して、それぞれのフェーズに応じたアプローチが重要になってくるのです。

カスタマージャーニーを図や表にしてわかりやすく可視化したものをカスタマージャーニーマップといいます。ペルソナを設計した後は、先にご紹介したような顧客行動の段階を横軸に、縦軸には次のような項目を作り、あてはめていきます。

- 利用するチャネル

- 思考

- 感情

その上で段階ごとに効果的なタッチポイントや施策、期待するリアクションなどを決めます。もちろん、すべての顧客が期待通りに購買までにいかない場合もあります。段階ごとに問題点を洗い出し、より顧客の心に刺さる施策が必要になります。顧客の心理に寄り添った施策を打ち出せるのがカスタマージャーニーマップの大きな魅力でしょう。

企業の目標は購買や成約ですが、リピーターになったり、有料コンテンツを利用したりする顧客の育成も大切です。購買行動にまでいたった顧客にはより積極的なアプローチやアフタ―フォローなどで満足度を上げましょう。

マーケティングファネル

マーケティングファネルは、日本語で漏斗(じょうご)を意味するマーケティング用語です。漏斗のように逆三角形で表され、上から「認知・関心」「興味」「比較・検討」「購買」と位置付けたものは、パーチェスファネルと呼ばれ、一般的に使われています。

顧客がどのフェーズに位置するかによってアプローチ方法や戦略を変えるとよいでしょう。マーケティングにおいて成果が出ているところや成果が出せていないところを明確にする役割も持っています。

その他、マーケティングファネルには次の2種類があります。

- インフルエンスファネル

- ダブルファネル

インフルエンスファネルは、顧客の購買後の行動を三角形で表したもので、上から「継続」「紹介」「発信」と位置付けられます。ここでの「発信」とはSNSやブログでの発信や口コミなどが該当します。商品やサービスに対して、良い口コミや情報を得られれば、紹介へと進み継続、つまりリピーターになるのです。

ダブルファネルは、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせており、上部にパーチェスファネル、下部にインフルエンスファネルが位置しています。複雑な顧客行動をトータルで分析できます。

潜在ニーズ・顕在ニーズ

潜在ニーズとは、顧客自身が知りたい情報や解決したい問題などを自覚していない状態や何か解決したい問題があるものの、すぐに行動には移らない状態を指します。顧客自身も自分の欲求や問題点には気付いていないだけに、企業からのアプローチも難易度が高いといえます。

しかし、関心を持ってもらえるようなクオリティの高いコンテンツを作ることで、顧客の目にとまり、潜在的なニーズを引き出すことも可能です。

一方の顕在ニーズは、顧客自身が自分のニーズを把握しており、問題解決のためにアクションを起こしたいと考えている状態で「見込み顧客」ともいえます。コンテンツマーケティングによって潜在ニーズから顕在ニーズに変わることもあるでしょう。

同じような言葉に「ウォンツ」がありますが、ニーズとは少し意味合いが異なります。ウォンツは単純に「〇〇が欲しい」という欲求です。例えば日中に外出するために日焼け止めを買う行動は、ニーズではなくウォンツです。日焼け止めを購入する背景にある「日に焼けたくない」「肌をきれいに保ちたい」というのがニーズに該当します。

顧客の潜在ニーズや顕在ニーズを正確に把握することで、効果的なアプローチができるでしょう。

顧客インサイト

インサイトは直訳すると「洞察」「見通し」という意味で、顧客インサイトは「隠れた本音」といえ、潜在ニーズにも気付いていない状態です。顧客本人も気付いていない顧客インサイトを探るのは難しいですが、「なぜ購買にいたったのか」「なぜ買わなかったか」を分析する上で重要です。

ある食品メーカーは、顧客に対して「どんな時にその商品が欲しくなるか?」というアンケート調査を行い、顧客インサイトを分析しました。その結果、メーカーが販売する商品と相性の良い食品のメーカーと共同キャンペーンを実施して、見事売上アップにつながりました。

このように顧客インサイトを理解するためには、顧客の声を集めたり、営業担当者にヒアリングを行ったり、さまざまな取り組みが必要です。ただ「なぜこの商品を買いましたか?」という質問では、顧客自身も理由に気付いていないことが多いため、顧客インサイトは引き出せない点には注意が必要です。

ターゲティング

ターゲティングとは、商品やサービスを売り込む市場を細分化してリサーチを行い、顧客となるターゲットをしぼりこんで戦略をたてることです。市場を細分化することで、商品やサービスを利用する可能性が高い顧客の特定のニーズをより理解でき、効果的なマーケティング戦略が立案できます。

ターゲティングを行う一連のプロセスをSTP分析といい、次の3ステップで行います。

- セグメンテーション

- ターゲティング

- ポジショニング

セグメンテーションは市場細分化を意味する言葉で、ターゲティングを行う上で欠かせない工程です。商品やサービスを利用する対象を性別や年齢層、趣味、嗜好、居住地、購買行動などさまざまな視点から細分化していきます。

次にセグメンテーションをもとにターゲットをしぼりこみます。細分化した市場のどの分野で勝負するのか緻密な戦略をたてます。競合他社よりも優れた分野や自社の強みを生かした戦略をたてましょう。

ポジショニングは、ターゲティングで決定したものに対してどのような価値を提供するのかを決める工程です。競合他社が抜きんでている分野でも自社の商品やサービスに価値をつけることによって差別化が可能になります。ターゲット層に対してどのような価値を提供できるのかを慎重に検討しましょう。

リードジェネレーション

リードジェネレーションとは、見込み顧客の情報を獲得するための活動を指します。マーケティング用語でリードとは、将来、自社の商品やサービスを利用してくれる可能性が高い見込み顧客のことを表します。メールマガジンの登録やWEBサイトで問い合わせをした人、セミナーに参加した人などがリードとなります。

このような積極的な行動を起こす顧客の情報を得ることは、コンテンツマーケティングにおいて重要です。特に特定の属性をターゲットにした販促活動として有効な方法といわれています。リードジェネレーションには次のような活動が該当します。

- 展示会やセミナーでの名刺獲得

- 資料請求や問い合わせ

- アンケート参加

- テスター商品の利用

これらのリードジェネレーションが有効とされる背景には、インターネットや各種SNSの普及によって、顧客の購買行動が中長期化したことがあげられます。欲しい商品やサービスをすぐに利用するのではなく、他社と比較したり検討したりといった期間が存在するのが現状です。そこで企業側も早い段階から見込み顧客を増やし、中長期的に顧客との関係を構築していく必要があるのです。

リードナーチャリング

リードナーチャリングとは、見込み顧客の育成を指し、リードジェネレーションの次のステップともいえます。リードジェネレーションで獲得できた見込み顧客に対してさまざまな方法でコミュニケーションをとり、自社の商品やサービスへの理解を深めてもらい、最終的には購買や成約にいたるまでのプロセスを指します。

リードジェネレーションでもご紹介しているように、顧客の購買行動は長期化しています。そこでリードナーチャリングによって顧客を育成するという考え方が注目されているのです。リードナーチャリングには次のような活動が該当します。

- メール

- SNS

- セミナー

- 無料トライアル

メールひとつとっても先にご紹介したメールマガジンの他に、ステップメールやセグメントメールがあります。ステップメールとは、見込み顧客に対して自動的に配信されるメールシステムです。あらかじめ用意されたシナリオやスケジュールにそって自動配信されるため、比較的簡単で人的リソースはほとんどかかりません。

例えば、会社のオウンドメディアにてホワイトペーパーなどをダウンロードした直後のお礼メールや何日か後にセミナーのご案内のメールなどがステップメールです。顧客にとって最適なタイミングをはかって、効果的にアプローチできるメリットがあります。

セグメントメールは、見込み顧客のリストの中から「居住地域」や「性別」「年齢層」「顧客のアクション」などさまざまな属性で分類して、アプローチしたい顧客に対してメールを配信します。顧客のニーズとタイミングに合った内容のメールを送れば、開封率が高まり、商品やサービスの認知度向上に役立ちます。

TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSを使ったリードナーチャリングは、現在は欠かせないといえるでしょう。見込み顧客からの認知度向上や企業のブランディングなどが期待できます。

リードジェネレーションで獲得した見込み顧客情報は、リードジェネレーションで上手に活用したいものです。

リードクオリフィケーション

リードクオリフィケーションとは、リードナーチャリングの次のステップに位置しているもので、購買意識の高い顧客を選別する手法です。リードナーチャリングで育成した見込み顧客の中から特に購買意欲の高い顧客をしぼりこみます。

具体的には、見込み顧客一覧からカスタマージャーニーにそって、スコアリング方式で確度の高い顧客を抽出します。セミナーに参加すれば〇点、ホワイトペーパーをダウンロードすれば〇点、メールを開封すれば〇点というように、顧客のアクションによって点数をつける方法や顧客の属性によって点数をつける方法があります。

スコアリングで高い点数だった顧客に対して積極的にアプローチすれば、販促活動や営業活動が効率的に行えます。ただし、スコアリングだけで判断するには注意が必要です。例えばそれほど購買意欲がない顧客でも、何度もホワイトペーパーをダウンロードすればスコアは高くなり、リードクオリフィケーションの対象になります。

このようなことを避けるためにも、リードクオリフィケーションの成果を検証して定期的にスコアリングの改善を行うことも大切です。

リードジェネレーションからリードナーチャリング、リードクオリフィケーションまでのプロセスをデマンドジェネレーションと呼び、コンテンツマーケティングにおいて重要な活動とされています。

WEBマーケティングに関する用語

インターネットやSNSがかつてないほど普及している今、WEBマーケティングは非常に重要な役割を担っています。そこでWEBマーケティングに関する用語を解説します。

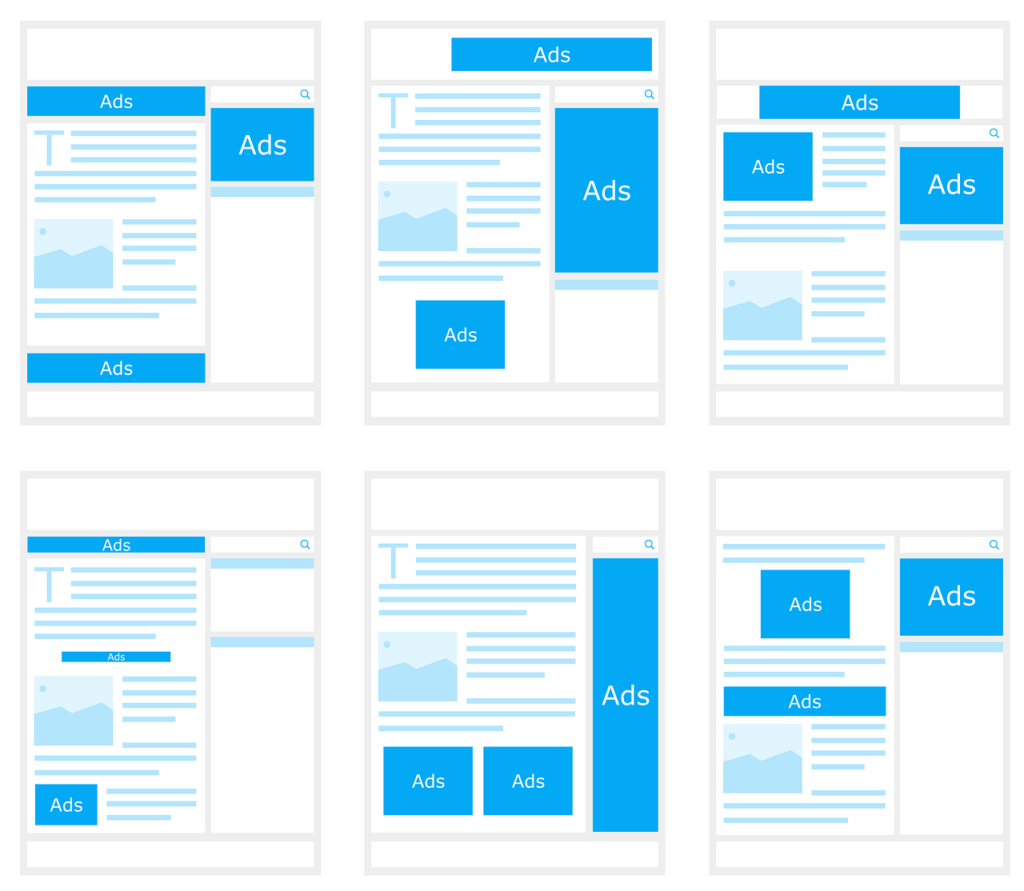

トリプルメディア

ペイドメディア(Paid Media)、オウンドメディア(Owned Media)、アーンドメディア(Earned Media)の3つをあわせてトリプルメディアと呼びます。オウンドメディアに関しては先にご紹介したとおり、自社が保有・運営するメディア全般を指します。

ペイドメディアは、 企業が広告費を払って発信するマスメディア広告やインターネット広告を指します。当然、広告費はかかりますが、不特定多数の顧客に広くアプローチできるメリットがあります。ペイドメディアでまずは顧客との接点を作り、オウンドメディアに誘導するのもよいでしょう。

アーンドメディアは、TwitterやFacebookなどのSNSでユーザー自身が発信するメディアです。良質で人気のコンテンツや話題性のあるコンテンツは、SNSによって拡散されます。検索エンジンではオウンドメディアにたどりつかない場合でもSNS経由で誘導できる可能性が高くなるでしょう。

トリプルメディアそれぞれの特性を生かして活用すれば、相乗効果が期待できます。また、最近はトリプルメディアの新しい基準として、アメリカで提唱されているPESOにも注目が集まっています。

PESOではシェアードメディア(Shared Media)が加わります。アーンドメディアから派生したもので、トリプルメディアにおけるアーンドメディアと同様にSNSの拡散によってマーケティングを行います。一方、アーンドメディアはパブリシティ活動などPRを主目的としています。

ランディングページ

ランディングページとは「LP」とも呼ばれ、ホームページで広告などを経由してユーザーが初めに訪れるページです。訪問する顧客は、情報収集のために検索エンジンから訪れていないため、商品やサービスに関する関心や認知度は低い状態といってよいでしょう。

そのため、ランディングページでいかに顧客のニーズに応えられるかがポイントになります。ランディングページを制作する時には、商品の注文や問い合わせ、イベントの予約、各種申込みなど積極的なアクションを目的とすることが多いです。

そのため、訪問した顧客をひきつける魅力的なページ設計が欠かせません。一般的にランディングページは縦長の設計が多く、上部から「ファーストビュー」「ボディ」「クロージング」で構成されています。

ファーストビューは、顧客が初めに目にする場所なので興味をひきつける効果的なキャッチコピーなどを入れましょう。画像や図表、イラストなどを使って目をひくデザインにすることも大切です。

ボディには、商品やサービスの紹介や顧客が得られるベネフィット、実際に利用した人のレビュー、他社との差別化ポイントなど、購買意欲をかきたてる正確な情報を掲載します。ページの下部のクロージングには「購入」ボタンを設置して顧客がすぐにアクションを起こせるようにしましょう。

SEOに関する用語

SEOは、Search Engine Optimizationの略で「検索エンジン最適化」を意味します。GoogleやYahoo!などの検索エンジンでキーワードを入力しても、検索上位に自社のWEBサイトが出てこなければ、多くのユーザーの目にとまりません。そのためにWEBサイトのSEO対策は欠かせないといえるでしょう。ここではSEOに関する用語を解説します。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、SEO施策のひとつとして挙げられます。コンテンツマーケティングと混同されがちですが、コンテンツSEOが検索エンジンで上位に表示されることによってアクセス数を伸ばすのに対して、コンテンツマーケティングは自社のサービスを深く理解してもらい、成約につなげるのが目的です。

しかし現在、コンテンツマーケティングの手法が主流になってきているため、良質なコンテンツを制作することで顧客が増えています。良質な記事をある程度提供できていれば、検索エンジンの評価も上がります。コンテンツのクオリティを上げつつ、SEO対策もしっかりしておくのがよいでしょう。

コンテンツの読みやすさも大切な要素です。長文のページには導入部分に目次をつけるなどして知りたい情報を見つけやすくして、読者のユーザビリティを向上させましょう。

SEO内部対策

SEO内部対策とはSEO施策のひとつで、コンテンツの質やページ構成、リンク構造などのWEBサイト内部に対して行います。Googleなどの検索エンジンでは、インターネット全体を巡回してコンテンツの情報を収集するクローラーというシステムが使われています。

クローラーが収集したWEBページは検索インデックスに登録され、検索順位が決定します。SEO内部対策は、自社のWEBサイトを最適化して、Googleと読者双方に評価されやすくするための施策といえます。評価が高くなれば検索エンジンからの流入数も増えます。

SEO外部対策

SEO外部対策とは内部対策に対して、外部からの評価を指標にして検索エンジン最適化をはかる施策です。重要な指標として外部サイトからのリンクがあります。外部サイトから多くリンクがされているのが理想的ですが、どんなサイトでもよいというわけではありません。

外部サイトの量だけでなく質も重要視されるため、自社のWEBサイトと関連性があり、信頼性の高い外部サイトから評価を得て、リンクを設置してもらうのがよいでしょう。SEO内部対策とは違って、外部対策は自社のリソースでは難しい場合があります。SEO対策のための支援ツールなどを利用するのがおすすめです。

WEB広告に関する用語

コンテンツマーケティングは、顧客にとって有益なコンテンツを制作することでブランディングや集客などさまざまな効果が期待できる手法です。一方でWEB広告は、企業が伝えたい商品やサービスに関する情報を掲載することで集客や売上アップを狙います。両者には性質上違いがありますが、あわせて利用することでさらなる効果が見込めます。

ここではWEB広告に関する用語を解説します。

インフィード広告

インフィード広告は、数あるインターネット広告の中でもより自然に他のコンテンツに溶け込む形で入る広告です。SNSやまとめサイト、ニュースアプリなどで使用されることが多く、記事コンテンツの中に自然に溶け込むように掲載されます。宣伝色の強い広告に比べてユーザーが違和感なく、自社メディアなどに誘導できます。

インフィード広告の市場規模は年々拡大しており、2018年に株式会社サイバーエージェントが発表した調査によると、2023年の市場規模は3,921億円(※1)になると予測されています。前年の2022年が3,645億円と予測されているので、年々需要が高まっているのが分かります。さらに動画広告の比率も増えるといわれています。

※1 出典:【サイバーエージェント】インフィード広告市場調査を実施

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=21333

リターゲティング広告

リターゲティング広告はリマーケティング広告とも呼ばれていますが、両者は同じでGoogleではリマーケティング広告、Yahoo!ではリターゲティング広告になります。WEBサイトや動画配信サイト、SNSなどを利用した時に過去に閲覧したり購入したりした商品やサービスの広告が表示されるものです。

WEBサイトなどに企業が特定のタグをうめこみ、訪問したユーザーに対してCookie IDを付与します。その後、リターゲティング広告用のリストにそって同じユーザーが他のメディアを利用した時に広告が表示される仕組みです。商品やサービスにある程度の関心や興味があるユーザーの目にとまるため、成約につながりやすい広告といえます。

インストリーム広告

インストリーム広告とは、YouTubeやInstagram、Facebookなどの動画閲覧時に入る広告です。画面の一部に入るバナー広告とは異なり、再生画面全面に流れるため訴求力が強いのが特徴です。インストリーム広告には次のような種類があります。

- スキッパブル広告

- ノンスキッパブル広告

- プレロール広告

- ミッドロール広告

スキッバブル広告は広告が流れてから数秒後にはスキップできる広告です。見込み顧客へのアピールやオウンドメディアなどのアクセス数を増やすのに役立ちます。

ノンスキッパブル広告はその名のとおり、動画広告が終わるまでスキップできない広告で、一定時間、ユーザーに閲覧してもらえるため自社の商品やサービスを広く知ってもらえる効果があります。ただし、ユーザーが興味のない広告だった場合、不快に感じる人もいるのがデメリットといえます。

プレロール広告は、動画の再生前に流れる広告です。企業のブランディングや認知度向上などの効果が期待できます。

ミッドロール広告は、動画の途中に入る広告です。視聴者は動画の本編を最後まで閲覧したいため、おのずとミッドロール広告も目に入ります。そのため高い効果が得られる広告といわれています。

企業イメージやサービス内容に合わせて、広告を出す媒体を選びましょう。数秒でユーザーに対してインパクトを残す広告制作は難易度が高いため、専門の業者に制作を依頼するのもよいでしょう。

リスティング広告

リスティング広告とは、検索エンジンで検索すると上位表示される広告で「検索連動型広告」とも呼ばれています。検索したキーワードに連動して表示されるため、ユーザーのニーズに合ったものが表示されます。興味をひきやすく、読者から見込み顧客になる可能性が高いのが大きなメリットです。

▼コンテンツマーケティングにおける「広告」については、こちらの記事もぜひご覧ください。

コンテンツのテーマに関する用語

コンテンツマーケティングを成功させるためには、良質なコンテンツを生み出すことが大切です。企業のイメージやサービスに応じてオウンドメディアのテーマを決めるとよいでしょう。ここでは、コンテンツのテーマに関する用語を解説します。

ストック型コンテンツ

ストック型コンテンツとは、お悩み解決型記事やノウハウ記事など時間がたっても変わらない普遍的なテーマを扱うコンテンツのことです。ストック型コンテンツの数が増えると、オウンドメディアの資産として積み上げられていくため、企業のブランディングやファン獲得には欠かせません。

信頼できる有益な情報を掲載していると、安定したアクセス数が見込め、サイトの価値も上がります。ただし、同じテーマを扱う競合他社もおのずと多くなるため、差別化が必要です。

フロー型コンテンツ

フロー型コンテンツとは、話題性のある旬な内容のコンテンツを指します。話題の情報はSNSなどで拡散される可能性が高く、短期間でアクセス数増加が見込めます。フロー型コンテンツを機に新規顧客の獲得も期待できます。

ストック型コンテンツに比べて、コンテンツ制作に時間がかからない点も魅力です。ただ、フロー型コンテンツは、時間がたつと情報が古くなるため、コンテンツとしての寿命が短いのがデメリットです。

オウンドメディアなどを運営する場合は、顧客の反応やアクセス数などを計測しつつ、ストック型コンテンツの数を増やしながら、フロー型コンテンツもあわせて制作していきましょう。

コンテンツマーケティングの効果測定に関する用語

コンテンツマーケティングは中長期的なマーケティング施策です。コンテンツを制作して終わりではなく、常に効果を測定して改善ポイントなどをチームで相談して戦略をたてていきましょう。ここではコンテンツマーケティングの効果測定に関する用語を解説します。

KGI

KGIは、Key Goal Indicatorの略で「重要目標達成指標」を意味します。コンテンツマーケティングにおいてゴールとなる指標のため、あらかじめ設計しておいたほうがよいでしょう。数値化できない抽象的な目標よりも、明確に数字で効果が測定できる目標を掲げましょう。

例えば新規顧客の獲得数や売上アップなどが該当します。

KPI

KPIは、Key Performance Indicatorの略で「重要業績評価指標」を意味します。あらかじめ設定したKGIに基づき、目標を達成するために必要な途中経過をモニタリングするための指標です。コンテンツマーケティングの目的によってさまざまなKPIがありますが、達成したい目標と顧客の購買までのプロセスに応じたものを設定しましょう。

新規顧客を獲得したい場合は、この後ご紹介するPVの数やコンテンツの数、SNSのシェア数が該当します。見込み顧客を購買・成約に導きたい場合は、ホワイトペーパーのダウンロード数や問い合わせ数、エンゲージメント率など、より踏み込んだアクションを指標とするとよいでしょう。

コンバージョン

コンバージョンとは、WEBサイト上の成果を指す指標です。自社のWEBサイトの種類によって最終的な成果は異なります。通販サイトの場合は購買数、BtoBサイトの場合はカタログや資料請求の数が成果になるでしょう。達成の度合いを測る数値としてコンバージョン率があり、CV率とも呼ばれ次のように計算します。

コンバージョン率(%)=コンバージョン数÷WEBサイトへの訪問者数×100(%)

例えばWEBサイトに1,000件の訪問者があり、その内の20件、コンバージョンがあった場合を計算してみましょう。

20件÷1,000件×100%=0.02 ⇒ 2%

コンバージョン率は2%となります。分析ツールなどを利用して、WEBサイトの中のどのページのコンバージョン率が高いのか、競合他社と比べて高いのか低いのかなどを比較してみましょう。

PV(ページビュー)

PVは、WEBサイトでユーザーが閲覧したページ数を指します。ユーザーがWEBサイトを3ページ見た場合、3PVとカウントされます。WEBサイトの訪問者数を知る上で目安となる指標です。

WEBサイトの人気度をはかる数値はUU(ユニークユーザー)と呼ばれ、WEBサイトを訪問した人の数を指します。PVと違い、1人のユーザーが複数のページを閲覧しても1UUと集計されます。また、集計期間内に同じユーザーが再度訪問した場合もカウントされません。

インプレッション

インプレッションとは、WEBサイトで広告が表示された回数です。広告費を出して出稿したインターネット広告がどれくらい表示されているかが分かります。インプレッションが高いと、その広告から自社メディアへの流入が見込めます。

検索エンジンからの評価が高いメディアの場合、上位に表示される可能性が高まるため、インプレッションも高くなります。多くの広告を出して露出度を高くするのもひとつの手段ですが、ハイクオリティなコンテンツを増やして検索エンジンからの高評価を得られるようにしたいものです。

CPA

CPAはCost Per Actionの略で、1件の成約にかかったコストを指し「顧客獲得単価」とも呼ばれています。具体的には1件のコンバージョンを獲得するにあたってどのくらい広告費がかかったか、という点があげられ、費用対効果をはかる目安になります。

CPAは次の計算式で算出します。

CPA=広告費用÷コンバージョン数

20万円の広告費で20件のコンバージョンが獲得できた場合、次のように計算します。

20万円÷20件=10,000円

1件のコンバージョンに10,000円がかかったことになります。提供する商品やサービスによって目安となるCPAは異なりますが、広告予算の見直しなどに利用できます。

その他、広告に関する指標には、表示された広告がクリックされた割合を示すCTR(クリック率)や1度のクリックにかかった費用を示すCPC(クリック単価)などがあります。

▼コンテンツマーケティングにおける効果測定については、こちらの記事もぜひご覧ください。

コンテンツマーケティングを理解して成功させよう!

顧客の購買行動の多様化にともない、コンテンツマーケティングの種類も多岐にわたってきています。有効なマーケティング手法も刻々と変化しており、押さえておくべき用語も数多くあります。

コンテンツマーケティングで高い効果を得るためには、基本的な用語や戦略方法を正確に理解しておきたいものです。ご紹介した用語などを参考にしていただき、実践に生かしましょう。顧客の心をつかむ上質なコンテンツを制作すれば、コンテンツマーケティングは成功します。